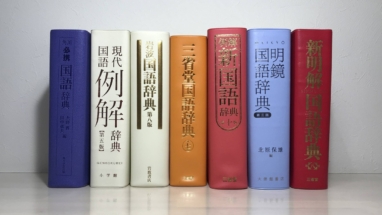

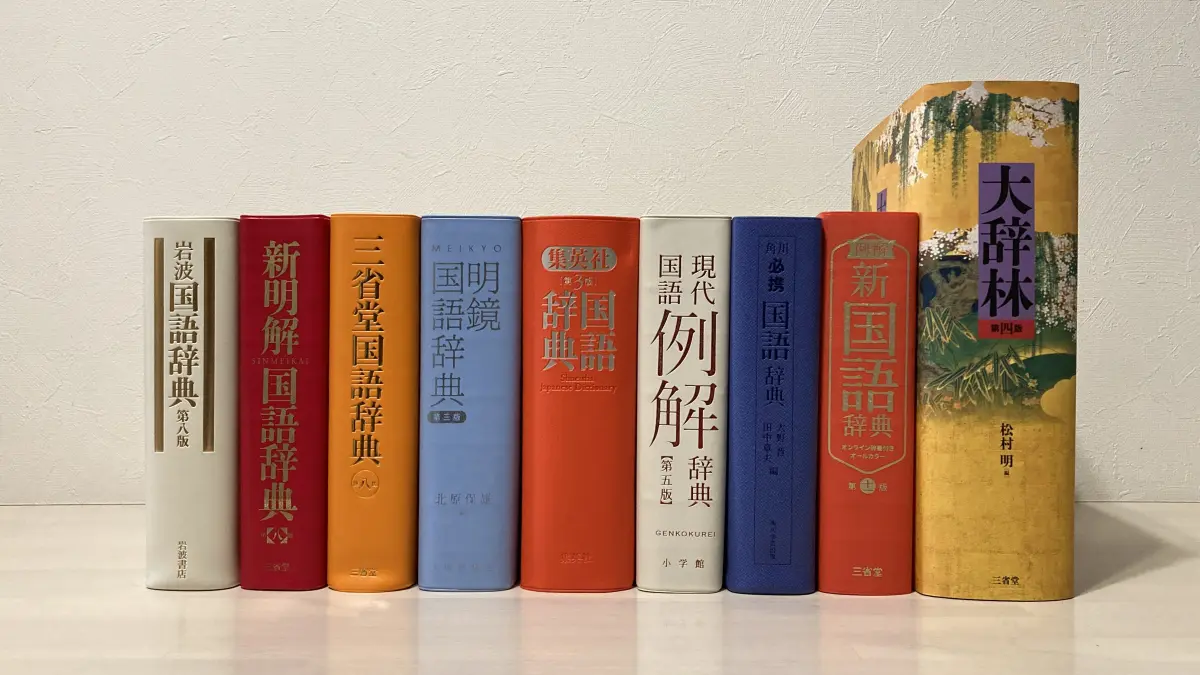

iPhoneの物書堂の辞書アプリで、既に買っていた『三省堂国語辞典』『新明解国語辞典』『大辞林』『類語新辞典』に加え、『明鏡国語辞典』『大辞泉』『精選版 日本国語大辞典』をセールで買いました。

一つのことばを複数の国語辞典で一度に引けることが、これほど快適とは!

この快適さを知ると、はたして紙の辞書が必要なのか?と考えてしまいます。

そこであらためて、辞書を引く理由と紙の辞書の長所について、これまで読んできた本にある識者のことばを確認しておきたいと思います。

辞書を引く目的

まずは辞書を引く目的から。

角川必携国語辞典 まえがき(大野晋)

相手に話しかけ相手の気持ちをきくのにも、自分の考えを発表し相手の文章を理解するのにも、われわれは日本語を使う。この、日本語がよく分かり、よく使えるとはどういうことなのだろう。

それは、一つには相手の使う単語に鋭く反応のできること、二つには自分の使う単語を場所に応じて適切に選べることである。

似た意味のことばの違いを鋭く受け取り、的確につかいわけるために、この辞書がぼろぼろになるまで使い込んでいただきたい。

井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室(井上ひさし)

自分が書くという立場になると、いままで聞いたり、読んだりしているときの注意力では間に合わないものが出て来ます。ひとつひとつの言葉を厳密に調べて使っていかないと、読み手に伝わらない、誤読される、誤解される、意味不明ということになって来るのです。

自分の持っている言葉を研ぎ上げる、正確に使えるようにするために、国語辞書はぜひとも必要です。

理科系の作文技術(木下是雄)

書くことを一生の仕事とする以上、ことばを厳しく吟味し、字を確かめるのは当然の心掛けだろう。

(中略)自分の書くものを他人に読んでもらおうとするからには、同じ心掛けが必要だ。

「この字はこれでいいのかな」、「この言葉はこういう意味に使ってもいいのかな」とチラとでも疑問を感じたら即座に辞書をひらく習慣をつけるべきである。

紙の辞書の長所

続いて、紙の辞書の長所です。

辞書を編む(飯間浩明)

- 電子辞書より早く引ける(ただし訓練が必要)

- 一覧性に優れる(上下左右の項目を一度に見ることができる)

- 書きこみがしやすい

学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方(サンキュータツオ)

紙の辞書の利点……一覧性、情報の大小、記憶との関連

実際にことばをさがしてみつける作業のなかで、「全体の中でこのへん」という、だいたいの場所をつかむことができるのと同時に、左右にどんなことばがあるのかもわかり、「一覧」できる

項目の大きさも、前後のことばとの相対できまるので紙の辞書は便利

「知識を定着させる」ことを目的にするなら紙の辞書は必須。調べた場所、匂い、紙の手触り、そのすべてが記憶に関連するから

辞書の仕事(増井元)

一つは、読みやすさです。一文字一文字の大きさやデザインのことではなく、紙の辞書の方が項目全体の見通しがきくということです。

次に、これこそ紙の辞書ならではと思うのは、やはり目が届く範囲の広さと関係することですが、いま探しているのではない項目に目が行くということです。

直ちに必要ではないかもしれないがあることについて知っている、という豊かさ、贅沢さを味わわせてくれる。

まとめ

辞書を引く理由を私は、相手をよく理解したり自分の考えを正しく伝えるために、ことばを的確に使う必要があるから、とまとめます。

大野晋先生はこれを、「日本語がよく分かり、よく使える」とシンプルに言います。

報道やSNSでことばが瞬時に飛び交ういまの時代だからこそ、心にとめておきたいことばです。

紙の辞書の利点をまとめると、一覧性がある(項目全体の見通しがきく、他のことばも目に入る、情報の大小がわかる)、早く引ける、記憶しやすい(と言われている)ことです。

私の中で国語辞典の一番手が紙の辞書しかない『角川必携国語辞典』なことは、いまのところ変わりません。

一方で物書堂アプリの国語辞典のラインナップも充実してきましたので、それぞれの利点をしばらく味わって、じっくり楽しむことにします。

(2021.4.24 情報更新)

(2020.4.11 公開)