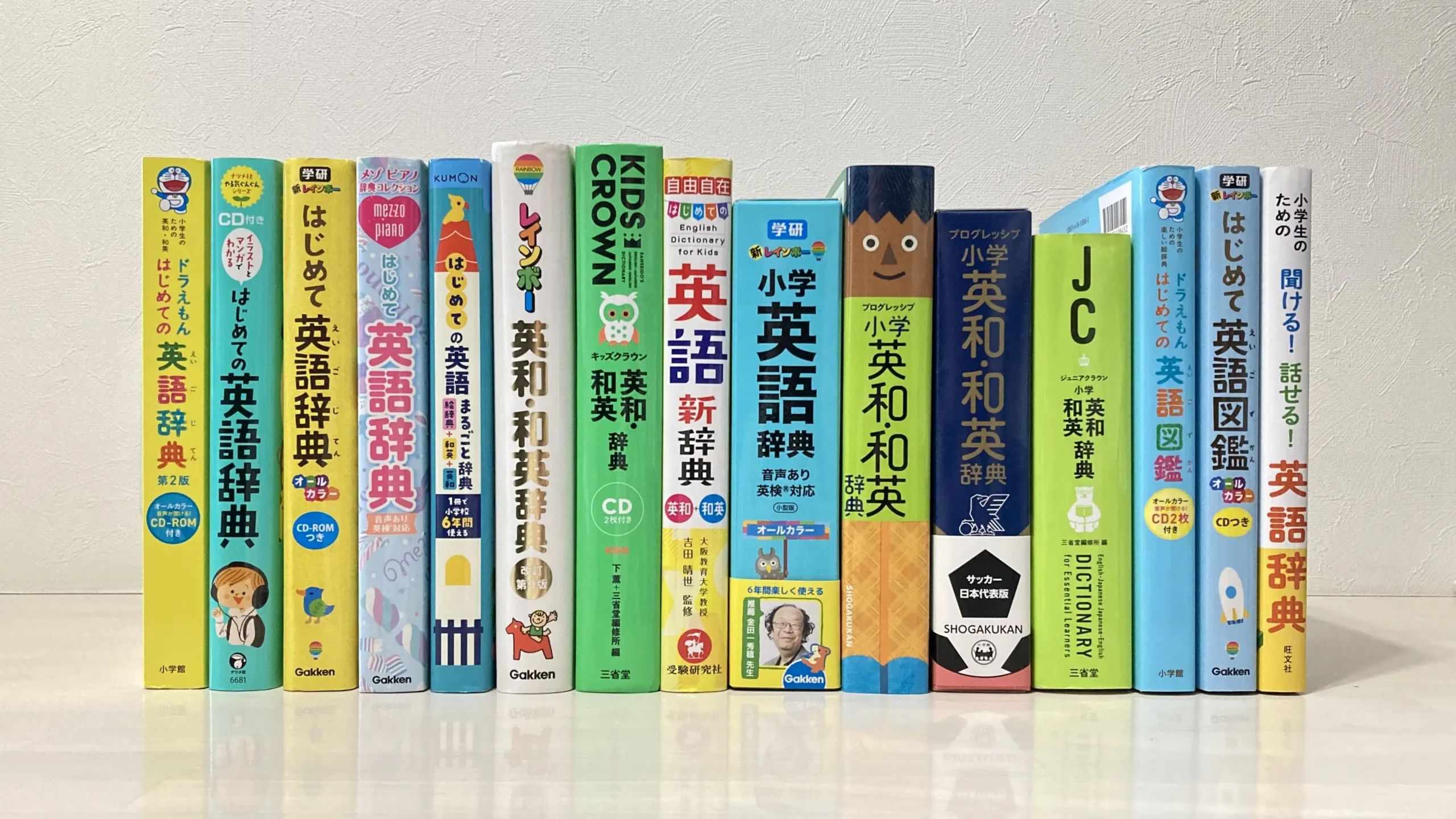

息子が使う英語の辞書選びのために、文部科学省のサイトにある小学校学習指導要領解説の「外国語活動・外国語編」を読んでいて驚きました。

語と語の連結による音の変化

英語を話すときには、一語一語を切り離して発音せず、複数の語を連結して発音することが多い。このように語と語を連結させることによって英語を滑らかにかっリズミカルに話すことができる。一方、このような音の連続が英語の聞き取りを難しくしている面もあり、英語を聞くときもこの音変化に慣れておくことが必要である。

以下に語と語の連結による音変化の例を示す。

・2語が連結する場合

I have a pen.(haveとaが連結)It is good.(itとisが連結)・2語が連結するとき、一部の音が脱落する場合

Good morning.(goodの/d/が脱落) I like cats.(likeの/k/が脱落)・2語が連結するとき、二つの音が影響し合う場合

Nice to meet you.(/t/と/j/が/tʃ/になる) What would you like?(/d/と/j/が/dʒ/になる)音の変化の指導に当たっては、音声で十分に慣れ親しんだ表現として繰り返し触れさせるとともに、英語のリズムを大切にしながら発音させるようにすることが重要である。音声で慣れ親しんでいる表現や文について、文字を示しながら音の変化についての指導をすることは中学校段階で行うものとする。

実は先日息子に「ゲスワ」と話しかけられました。

何か全くわかりません。

「Guess what?」(ねえ聞いてよ)だと教えられました。

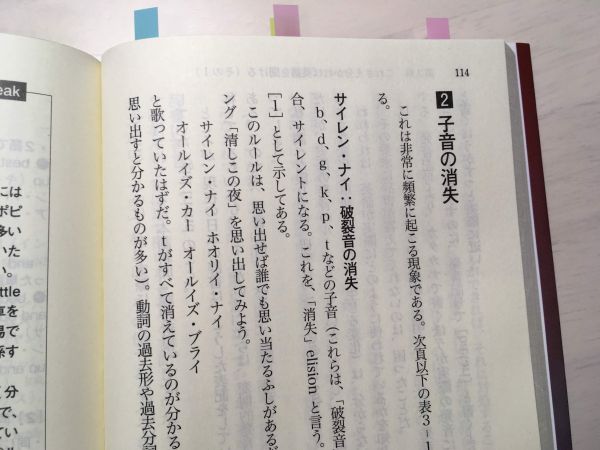

「破裂音の消失」で、野口悠紀雄先生の『「超」英語法』の一節(=冒頭の写真)にある変化ですね。

以上、今は公立の小学校でも英語の音の変化を習う、という情報でした。