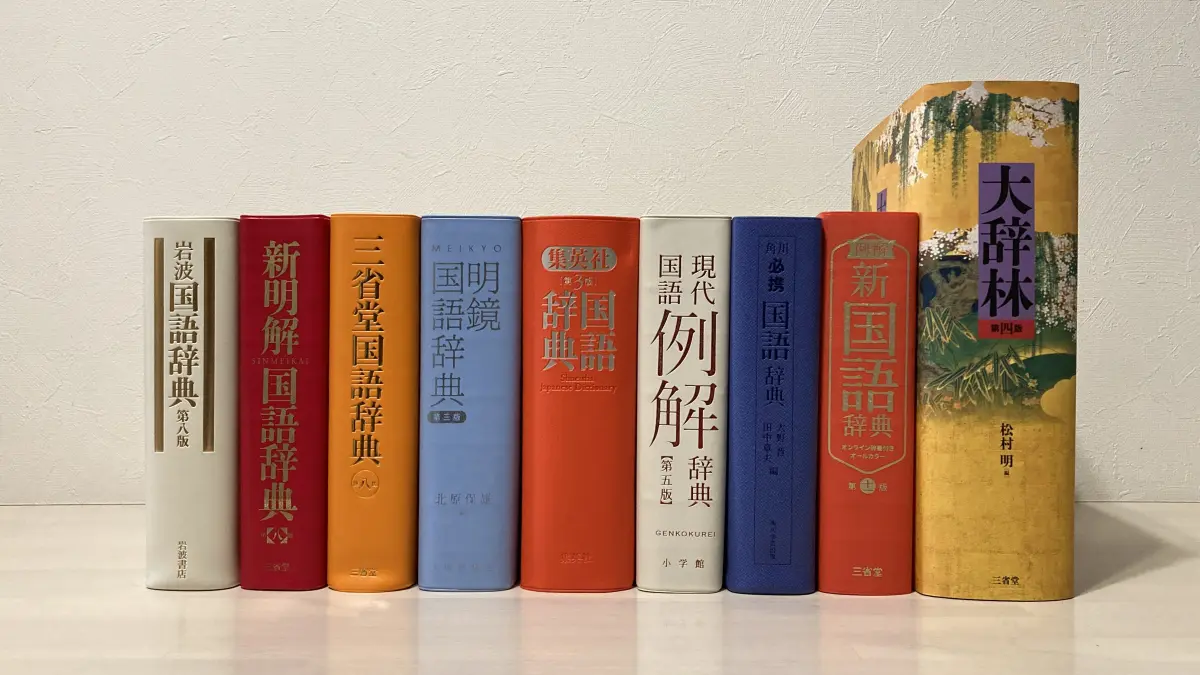

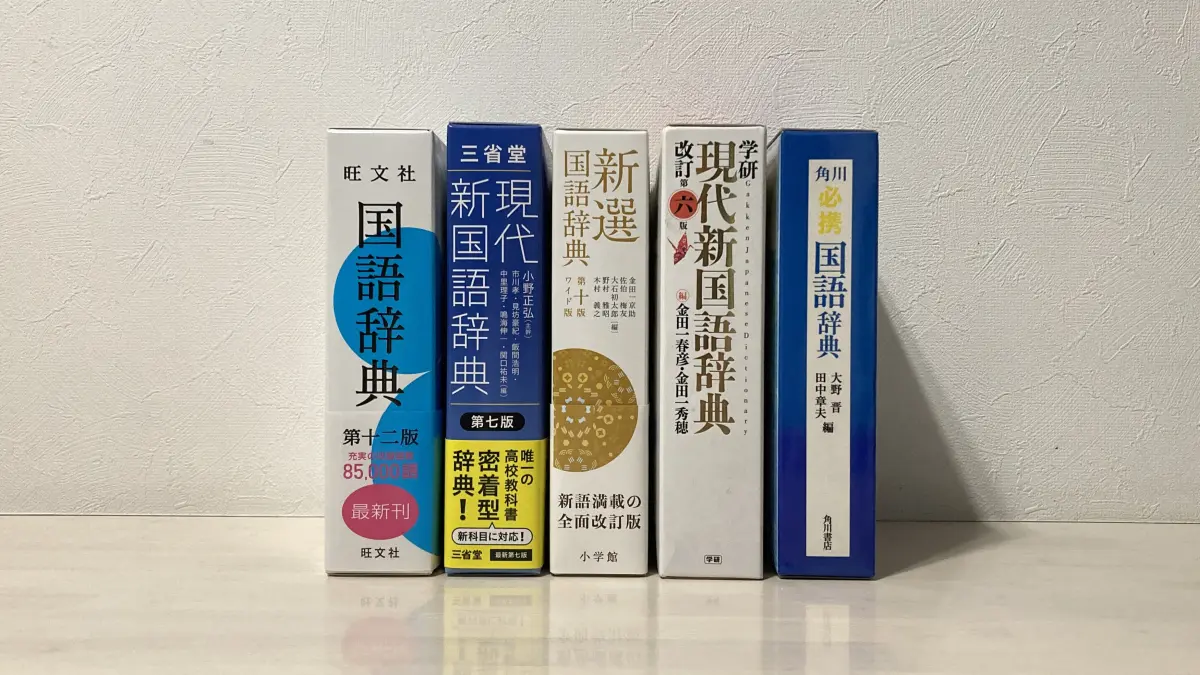

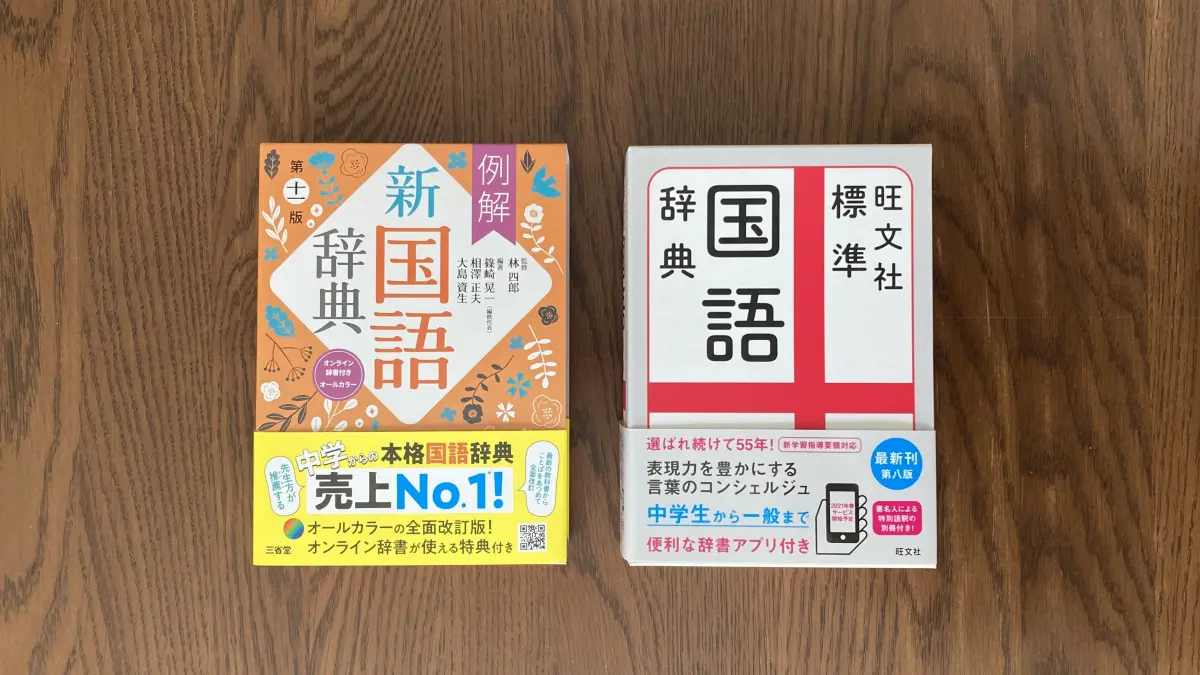

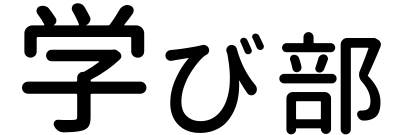

井上ひさしさんのおすすめ*1で愛用してきた『角川必携国語辞典』は、1995年の初版発行から改訂がないため、一般向けから中学生向けまでの主要な小型国語辞典17種*2をそろえ、後継を探しました。

独特な魅力が、他では変えられなかったからです。

この記事では、そんな『角川必携国語辞典』の魅力と特長をまとめます。

「つかいわけ」のコラム

最近、ブログに「いざなう」ということばを使おうとして、「さそう」とどちらがしっくりくるか、そもそも違いは何か、国語辞典で調べました。

まず『岩波国語辞典 第八版』を引きます。

「いざなう」の説明です。

さそう。すすめる。さそい出す。先導する。「夢の国へ―」▽やや古風。

岩波国語辞典の特長である▽(注記)に、「やや古風」とあります。

古風なだけではないニュアンスの違いもあるように感じますが、その差はわかりません。

次に、「比較」のコラムが充実している『三省堂現代新国語辞典 第六版』を引きます。

「いざなう」の説明です。

誘って連れて出る。「旅に―」[類]勧誘する。

「さそう」との違いは、よくわかりません。

次に、『角川必携国語辞典』を引きました。

「さそう」は、そうしないかと相手をうまくその気にさせる。「映画にさそう」。「いざなう」は、相手に、いざ、いざ(さあ、さあ)とはたらきかけて自分側の世界に引き込む。「音楽の世界へいざなう」。

「いざなう」は、「いざ、いざ」とはたらきかけること!

「さそう」と「いざなう」の微妙な意味合いの違いが、よくわかる説明ではないでしょうか!

他にも類義語の使い分けの説明がある、『現代国語例解辞典』『旺文社国語辞典』『学研現代新国語辞典』を引きましたが、どれにもこのような解説はありません。

もう10年以上、角川必携国語辞典を使ってきたつもりでしたが、この辞書を全く使い込めていないことに、ここで気づきました。

その他にこんな「つかいわけ」も、なるほど~と感心します。

■つかいわけ 「思う・考える」

「思う」は、胸の中で単純な、一つの希望・意志・判断をもつ。「数学は難しいと思う」。「考える」は、あれこれと比較したうえで結論を出す。「数学の問題を考える」。

■つかいわけ 「~にくい・~がたい ほか」

「~にくい」は、できることはできるが、すらすらとうまくいかないようす。「書きにくいペン」。「~がたい」は、しようと思っても最初からとうていできないようす。文語的な表現。「信じがたい事実」。「~づらい」は、それをすると不快になるようす。「聞きづらい悪口」「はきづらい靴」。「~ぐるしい」は、「見ぐるしい」「聞きぐるしい」など、使いかたが限られている。

よくわかりました!

国語・漢字・古語・百科語の融合

こういった特長は『旺文社国語辞典』や『集英社国語辞典』も同じなのですが、この辞書が独特なのは、これらが高度に融合して、奥行きや広がりのある立体的な解説が全編にあることです。

例えば、つかいわけの解説や注記に漢字の成り立ちや古語の歴史的な背景が入っていたり、一般的な国語項目の語釈に百科事典のような解説があったりします。

特におもしろい解説を以下に紹介します。

■つかいわけ 「関係・関連・関与」

どの語にも「関」があるが、この字はもともと「門」のとびらを閉めるための「かんぬき」を意味していた。だから「関」の付くことばは、みな「門をとじる」「二つのもの(とびら)がしっかり関係をもつ」という意味をもっている。「関係」は…(以下略)

「関」の漢字一字の意味から説明があります。

■はんだん【判断】

(注記)「判」は刀(刂)で半分ずつに切ること。「断」は斤(おの)でたち切ること。つまり、ものごとを左右にはっきりと分けて決定すること。

こちらでも漢字の成り立ちから説明します。

■いきる【生きる・活きる】

(注記)「息」と語源が同じ。

古くから日本人にとって「生き」は「息」!

■こと【事】[古語]

古くは、口に出すこと(=言)は、そのまま現実のこと(=事)と一致すると思われていた。そのため、「こと」という一語で「ことば」も「ことがら」もあらわした。

口に出すことと現実のことは一致する!引き寄せの法則か!?

■とおとおみ

旧国名。今の静岡県西部。東海道の一国。遠州。(注記)都に近い琵琶湖を「淡海(=近江)」というのに対し、浜名湖を「遠つ淡海」と呼んだことから。

そんな意味だったのか!

■じゆう【自由】

人間として責任をもって考えたり味わったりする思想と精神の働き。他から何らかの条件をつけられることがないこと。社会的には、契約を結び、財産をもち、企業をおこし、集会や結社をもつことに何の条件もないこと。ただし、人間には絶対的な自由はない。

人間には絶対的な自由はない!

一般的な説明に続いて突然、哲学の百科事典にあるような解説が出てきます。

■じっせんりせい【実践理性】

人間の行為や意志の決定にかかわる理性の能力。⇔理論理性(注記)ドイツの哲学者カントの用語。この能力により、自由・道徳・神の存在など、現象を超越した問題をあつかうことができるという。

■じゅんすいりせい【純粋理性】

経験とかかわりなく、先天的にそなわっている認識の能力。カント哲学の用語。⇔実践理性

■それでも地球は動いている

従来の天動説を打破して、太陽を中心とした地動説を支持した、近代イタリアの科学者ガリレオ ガリレイが、宗教裁判にかけられて、一応は裁判官に従いながら、帰りがけに言ったということば。

■にんげん【人間】 ※成句

人間は考える葦である

人間は万物の尺度である

人間はポリス的動物である

以上、こちらにも哲学の用語があって、『角川必携国語辞典』は哲学が大好きです。

■つかいわけ あいまい・あやふや

「あやふや」とは、言うことや考えが確かな形をとらないということ。「あいまい」とは、かすみがかかっているようにはっきりしない、よくわからないという意味。ただし、英語の ambiguous の訳語の場合は、同じ「あいまい」といっても、「両義的(=二つの意味をもつ、はっきり一つにきめられない)」ということで、本来の日本語でいう意味とはちがう。

英単語 ambiguous が登場します。

■うつくしい

(注記)「うつくしい」は、心にしみ入ってくるような美をいう。「きれい」は、表面的な美をいう。

なんとなく感じていた「うつくしい」と「きれい」の違いは、これなんですね。

■をかし(古語)

動詞「招く(を)く(=まねく)が形容詞となったもので、ものごとを招き寄せたいと心がひかれる感じをあらわす。そこから、魅力的で美しい、おもむき深いという意味が出たという。

をかしの元はまねく。勉強になります。

■つかいわけ 無情・非情

ともに仏教語で「有情」の対語。「無情」は、温かさや同情する気持ちがないこと。「試合当日、無情の雨が降る」。「非情」は、すべての人間らしい感情と縁がないこと。「非情のおきて」。

仏教語にも詳しい!

改訂はなくとも、改版はしている!

実は『角川必携国語辞典』は1995年の初版発行から「改訂」していなくても、固有名詞を中心に「改版」はしていることに、最近になってようやく気づきました。

詳しくは以下の記事に書いています。

「日本語のもつこまやかさや豊かな表現方法」が学べる

『角川必携国語辞典』には、確かに1995年の初版の発行以降に定着したような外来語や用法はありません。

私が国語辞典を使う主な理由は、仕事やブログの文章を書いていて、ことばの使い方を確かめたり、よりしっくりくる表現を探したりするためです。

そのために大野晋先生はこの辞書の序文に、「二つの似た意味のことばのちがいを鋭く受け取り、的確に使いわけるために、この辞書がぼろぼろになるまで使いこんでいただきたい」と書いています。

私も、この『角川必携国語辞典』をぼろぼろになるまで使いこむことに決めました。

また大野先生は『孤高 国語学者大野晋の生涯 (集英社文庫)』によると、『広辞苑』の初版で日本語の基礎語約千語の語釈と用例を書き、岩波書店の「日本古典文学大系」で萬葉集と日本書紀の校注をし、『岩波古語辞典』をつくった国語学者です。

これらの経験による豊かな学識と深い考察が、この辞書に存分に反映されています。

そしてこういった業績の後に、60歳になってから日本語のタミル語起源説を唱え、学会やマスコミの批判にさらされました。

『角川必携国語辞典』はこの批判の後に、「大野晋」の名前を冠してつくった国語辞典です。

全編一語一語に、相当な力を入れているのではないでしょうか。

大野先生は『岩波古語辞典』の序文に、「辞書は一語一語の出生、活動、老化、死という語の生涯の記録を読み取る場でなければならない」と書いています。

この考えを現代語の辞書に結実させたのが、『角川必携国語辞典』なのではないかと思います。

とすると、大野晋先生亡きいま、全面改訂は難しいのでしょうね。

版元の角川学芸出版さんには、改訂はできなくとも増刷のたびに固有名詞に手を入れて改版してもらい、末永く発行を続けていただくことを願っています。

以上、『角川必携国語辞典』の特長についての情報でした。

*1:『井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室 (新潮文庫)』p44

*2:岩波、新明解、三省堂、明鏡、旺文社、集英社、新選、新潮現代、現代国語例解、角川必携、三省堂現代新、学研現代新、ベネッセ表現読解、例解新、ベネッセ標準、旺文社標準、学研現代標準