中学生向け国語辞典の『例解新国語辞典 第十一版』の巻末付録にある「誤解されやすいことば・新しい言いかた」の一覧から、特に「そうだったのか!」と学んだ項目を紹介します。

この一覧の説明文には、こうあります。

ことばの意味や使い方は次第に変化していきますので、ある表現が正しいかまちがっているかを安易に決めつけることはできません。本来の意味を知りつつ、広まってきた新しい使い方にも敏感でいることが、思わぬコミュニケーションギャップを生まないためには大切です。

なぜ誤解されやすいことばを学ぶ必要があるのか、よくわかる内容です。

この説明文そのものが、『例解新国語辞典』の実力を示す名文にも感じられるほどです。

誤解されやすいことば・新しい言いかた 12選

あくどい

1. やりかたがあまりにもひどい。[例]あくどい商売。2. 色や感じがどぎつくてくどい。

[注意]語源は「灰汁あくどい」または「あ(=接頭語)+くどい」で、2. が本来の意味をだが、「あく」が「悪あく」とまぎれた2. の意味で使うのも普通になった。

そんな語源が!

あたりどし【当たり年】

1. 農作物の収穫が とくに多い年。[例]ことしはスイカの当たり年だ。2. ものごとがうまくはこんだ年。

[注意]1. で、「台風の当たり年」のように、ありがたくないことにいうのは本来は あやまり。

「台風の当たり年」は本来はあやまり!

きとく【奇特】

他人の利益にはなっても、自分の利益にはならないことを、自分からすすんでするようす。[例]奇特な心ざし。奇特な人。[類]殊勝。

[注意]「奇特な人」は、わざわざしなくてもいいことをする変わった人、という意味に誤解されやすい。

「奇特な人」は「変わった人」だと思ってました!

さわり【触り】

1. 話や物語、曲の中の、いちばんいいところ。[例]触りだけを話す。[類]さび。2. 話や物語、曲の、はじまりの部分。[類]出だし。

[注意]1. が本来の意味だが、2. の意味で使うことも増えた。

「はじまりの部分」の意味で使っていました!

敷居が高い

1. 義理を欠いているとか、知られるとはずかしいことがあるとかで、その人のところに行きにくい。2. 自分には立派すぎて、入りにくい。[例]高級レストランは庶民には敷居が高い。

[注意]1. が元の意味だが、2. の意味で使うことも多くなり、そこから、「敷居を下げる(=気軽に利用できるようにする)」のような使い方も生まれた。

「敷居を下げる」にも触れています!

しゅくしゅく【粛々】

1. しずかに、おごそかに。[例]行列が粛々と進む。粛々たる態度。2. 何があってもいちいち反応せず、かわらない態度で。

[注意]1. が本来の意味だが、おもに政治家が「(辞任せず)粛々と職責を全うしたい」「(中止にせず)粛々と工事を進める」などと言うときには、2. に意味が移っている。

政治家の使いかたを解説!

せいぜい【精々】

1. できるだけ。やや古風な言いかた。[例]本校の代表として、せいぜいがんばってきなさい。[類]精一杯。2. すきなだけ。相手を見くびって、皮肉としていう言いかた。[例]どうせだめだろうけれど、せいぜいがんばってね。3. 多くみつもっても。[例]出席者はせいぜい百人程度だろう。[類]たかだか。

[注意]1. のつもりで「せいぜいがんばってください」のように言うと、2. とまぎれて、「どうせだめだろうから期待していないけど」と皮肉を言ったように誤解されるおそれがあるので、いまは、「精一杯がんばってください」とか「ベストをつくしてください」のように言うほうがよい。

聞く方でも言う方でも気をつけたい!

せいへき【性癖】

1. 人の性質上のくせ。[例]ものごとをなんでも大げさに言う性癖。[類]癖へき。2. 性欲の傾向。[例]異常性癖。

[注意]1. が本来の意味。

「人の性質上のくせ」の意味で使ったことはないかもしれません。

たいりょう【大量】

量がとても多いこと。[例]大量につくる。大量生産。[対]少量。[類]多量。

[注意]「災害で大量の犠牲者が出た」のように、人に対して使うのは不適切で、「おおぜいの」「多数の」などを使う。

これも注意したい!

流れに棹さす

1. さおをたくみに使って、流れに乗って舟を進める。2. 時流に乗ってものごとを順調に進める。3. 時流やものごとの進行にさからう。[例]議論の流れにさおさす。

[注意]誤って、もとの1. の意味からでた2. とは正反対の、3. の意味で使う人がいる。2. と3. は「時流にさおさす」や「時勢にさおさす」のようにも用いられる。

「時流にさおさす」や「時勢にさおさす」まで教えてくれます。

はなむけ

旅に出る人や遠く別れていく人に、心をこめておくるお金や品物、ことばなど。[例]卒業生へのはなむけのことば。はなむけに よせ書きを贈る。せめてものはなむけ。[類]餞別

[注意]旅立つ人が乗る馬の「鼻」を、目的地のほうに向けてあげたことにもとづくことばであって、「花」とまちがえて、「お祝い」の意味で使ったり、「花向け」と書くのはあやまり。

「お祝い」の意味で使ってしまいそうです。

令嬢

人のむすめをさしていう尊敬語。「おじょうさま」の意味の改まった言いかた。[例]社長令嬢。ご令嬢。[対]令息。[類]ご息女。

[注意]「良家のむすめ」という意味に誤解している人が多い。

誤解してました!

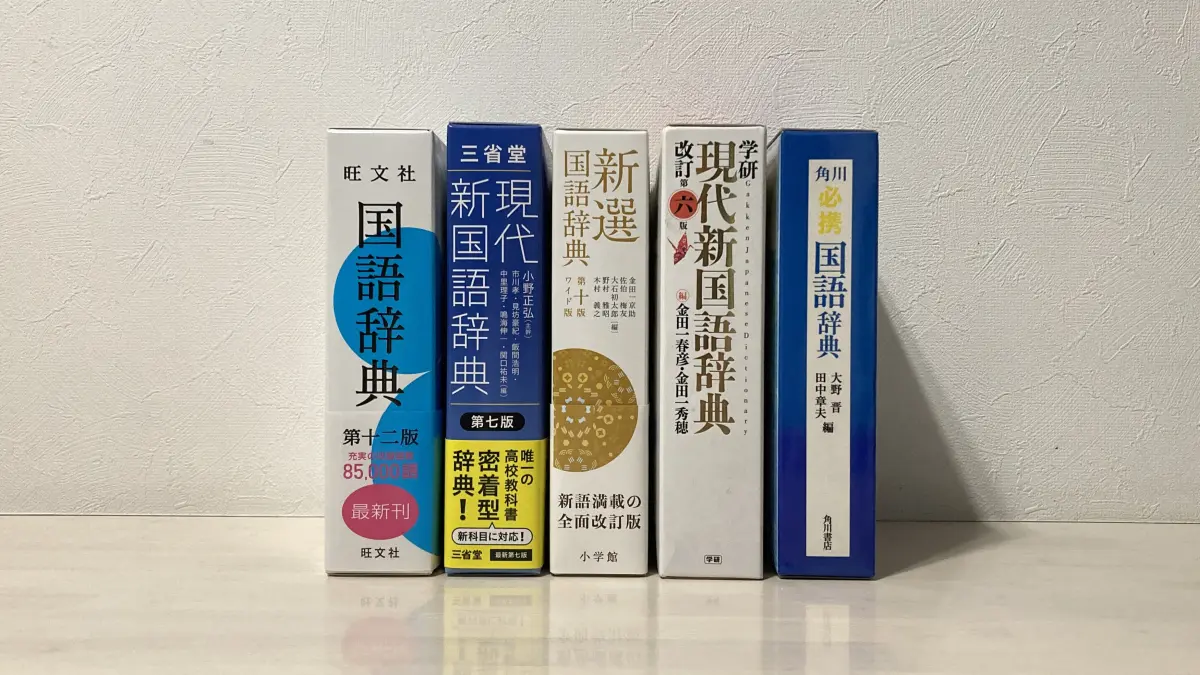

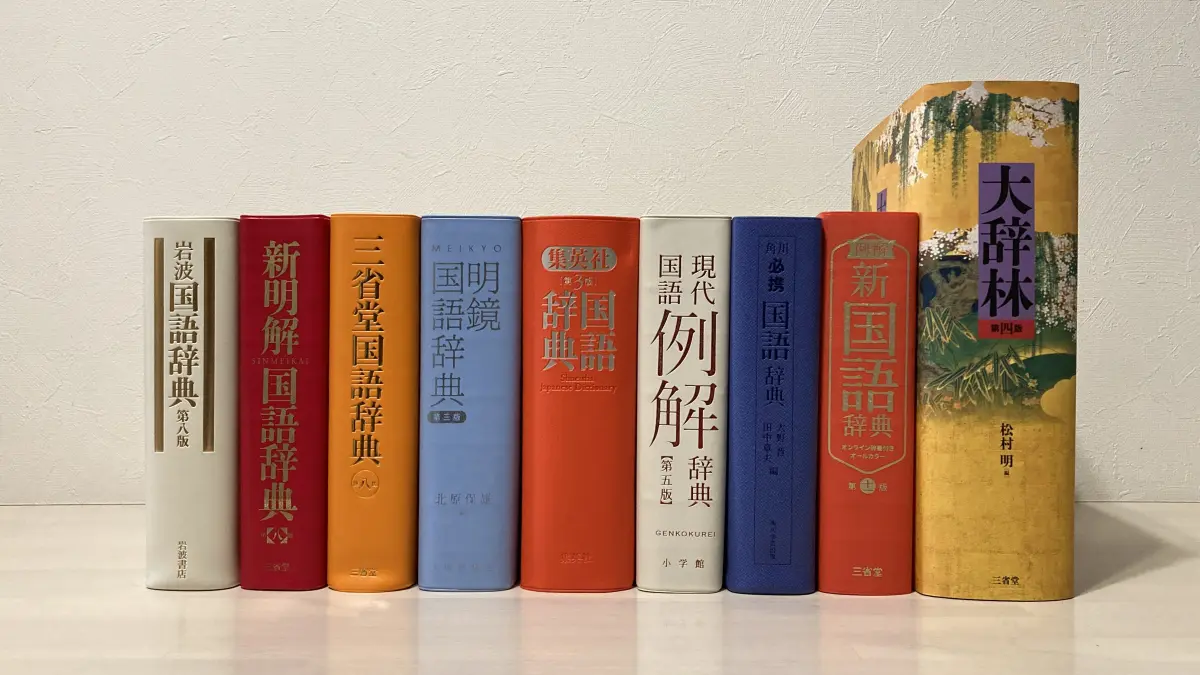

例解新国語辞典は他の国語辞典より誤用に詳しい

誤用や気になることばを多く取り上げていることで知られるのは、『明鏡国語辞典』かと思います。

その『明鏡国語辞典』でこれら12個をチェックすると、以下についての注意はありませんでした。

- 粛々

- せいぜい

- 性癖

- 大量

- 令嬢

また、「あくどい」には「俗に『悪どい』とも書くが、誤り」、「当たり年」には「台風などの自然災害の多い年の意で使うのは誤り」とあるだけです。

なぜ誤りなのか、『例解新国語辞典』ならよくわかります。

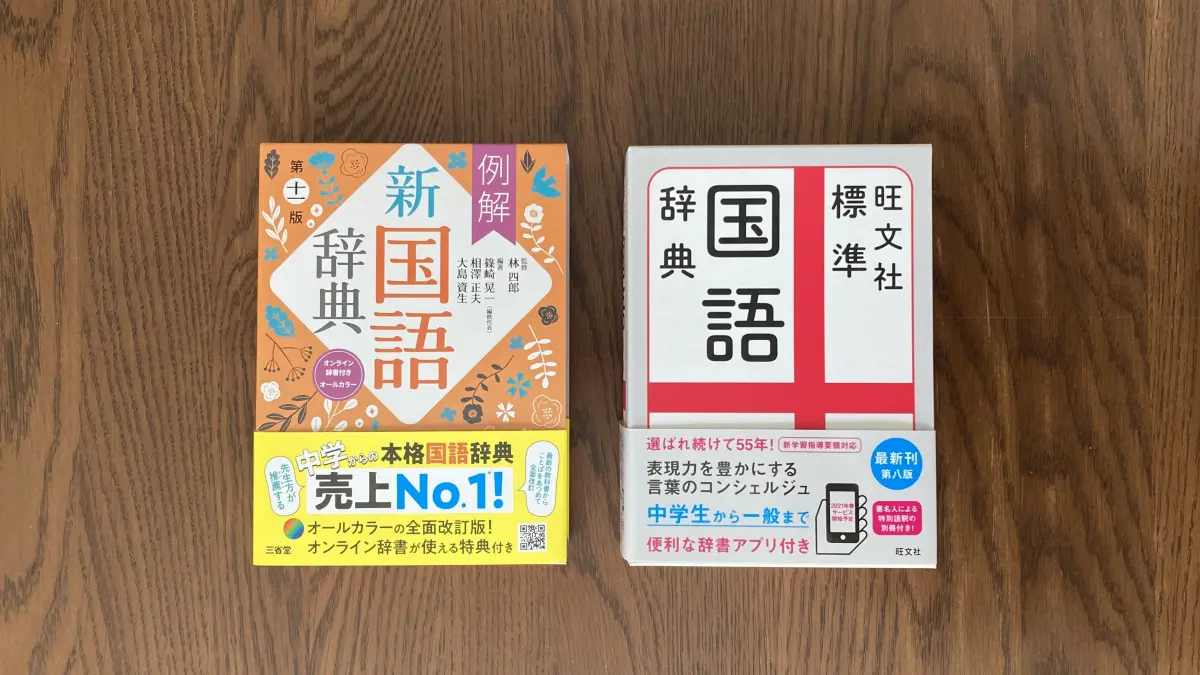

また、他の中学生向け国語辞典で「さわり【触り】」の「はじまりの部分」という使い方を引いてみました。

『旺文社標準国語辞典 第八版』

→《俗語》とあるだけで説明なし

『学研現代標準国語辞典 改訂第4版』

→この使い方の説明なし

これらからあらためて、『例解新国語辞典』は説明がていねいで詳しく、使いやすい辞書だとわかります。

以上、『例解新国語辞典』にある「誤解されやすいことば・新しい言いかた」の紹介でした。

(2022.2.21 第十一版に更新)

(2020.4.7 公開)