巣ごもり生活の行き詰まりの気分転換に、本棚の整理をすることにします。

積ん読本や未読本がたまりがちな反省と自戒を込めて、今回はまず、蔵書の中から整理・片づけに役立つ格言を厳選してみました。

その数15個。次の通りです。

- 積ん読したままの、心がときめかない本に囲まれて、幸せを感じますか。

- 本はタイミングが命。出会ったその瞬間が読むべき「時」なのです。

- 結局、捨てられない原因を突き詰めていくと、じつは二つしかありません。それは「過去に対する執着」と「未来に対する不安」。

- モノは使ってこそ価値がある。

- 本棚の状態は、あなたの頭の中の状態です。新たな本が入る余裕がないと、新たな知識も入ってきません。

- 本の賞味期限は1年。

- 捨てられない人の企画書は、長いだけで中身がない。

- 読みかけでとまった時点で、その本は天寿を全うしています。

- 本は出会いです。腐れ縁を続けることで、新しい出会いをなくしているのです。

- 私は家の本棚で立ち読みします。年がら年中棚卸しして場所を動かすことによって「ここにこんな本があった」といって立ち読みするのです。

- 高く売ろうと考えている人は、運気が下がる。

- 捨てることは「失う」ことではなく、「得る」ことである。

- 読むなら面白い本に限るし、本棚に並べるにも面白い本に限定する。すると本棚は自然と整理され、不思議なことに、それにつれて頭の中も整理された。

- モノも思考も、固定させてはいけません。循環させることが大事。

- 読んだけれど全く心に残らなかった本は、ぽんぽん捨ててください。

※出典※

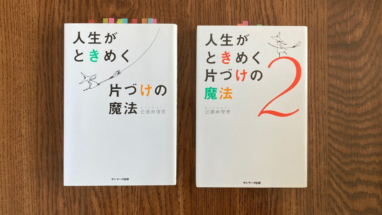

1~3『人生がときめく片づけの魔法』近藤麻理恵(こんまり)

4 『新・片づけ術 断捨離』やましたひでこ

5,6 『たった1分で人生が変わる片づけの習慣<実践編>』小松易

7~11 『なぜあの人は整理がうまいのか』中谷彰宏

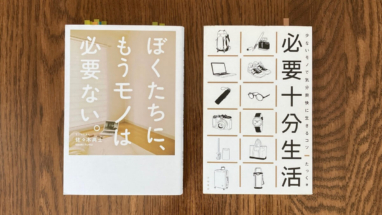

12『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』佐々木典士

13 『ズバ抜けて頭がいい人の「本棚」は何が違うのか』成毛眞

14,15 『本を遊ぶ』小飼弾

番外編には、「のらりくらりと本箱の整理をする」という格言を選びます。

中国の文学者「林語堂」の、「通常の生活にはまったく必要のないように見える」「実は想像力や自由な思考への扉を開いてくれる」行為のリストの一つとして、『シンプルだから、贅沢』(ドミニック・ローホー)に紹介されています。

個人的に一番好きな格言で、本棚の整理はゆったりと寄り道しながらやっていいと思っています。

ちなみに今回格言を選ぶ中で、スペースに対する容量の目安に、こんまり流が9割、小松流と成毛流が8割、断捨離が「見えない収納7割、見える収納5割、見せる収納1割」と違いがあることがわかりました。

こんまり流でゆとりが一番少ないのが意外でしたが、すき間があることを目指すと知らず知らずときめかないモノが増えるとあり、納得です。

今後も本棚が停滞し行き詰まったら、このリストを見直して生き生きとした新鮮な本棚を保ちたいですね。

なかなか電子書籍化には踏み切れません…。

以上、本の整理・片づけに効く15の格言の紹介でした。

特にオススメの本はこの3冊です。

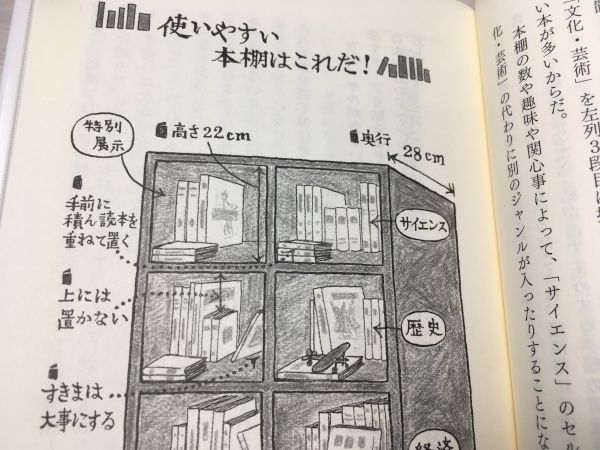

▲冒頭の写真はこの本から。

タイトル通り、本棚の整理に役立つ情報がつまった一冊です。

「奥行き28cm以上の本棚を買って、手前を積ん読本のスペースにする」というアイデアは、この本でしか見たことがありません。

▲格言が最も多いのは、中谷彰宏さんのこの本。

他にも「捨てることで、やりたいことが見つかる」など名言がずらり。

これ一冊が名言集かのようです。

▲今や海外で活躍するこんまりこと近藤麻理恵さんのこの本は、見返すたびに何か発見があります。