本を読んで大事だと思った部分には、

のどれがいいのでしょうか。

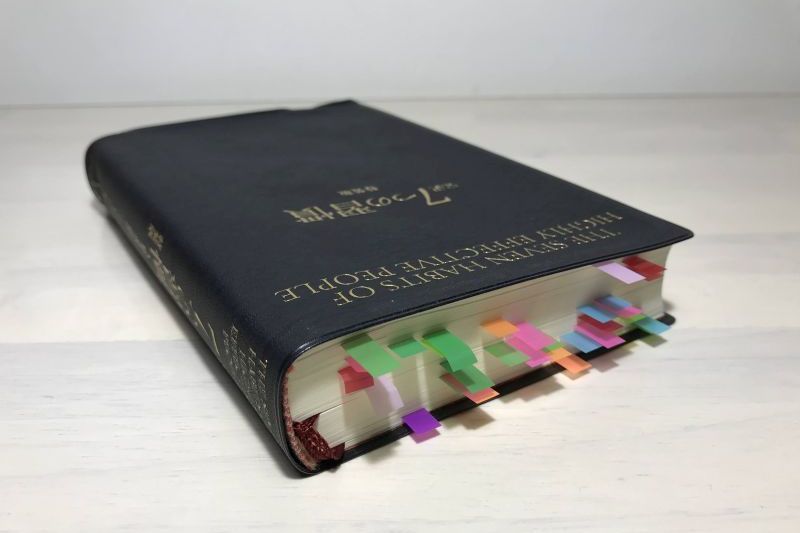

読書家のやり方を調べたり、自身でいろいろやってみた結果、これまでの「線を引く」を、「付せんを貼る」に変えました。

結果、気軽にできて、読書スピードがあがったとを感じています。

この記事ではまず読書家の識者の読書法を紹介し、「付せんを貼る」に変えた理由や実感についてまとめます。

以下の各リンクは、識者が読書法を紹介している本で、特に印象的なものは内容の引用もつけています。

線を引く(または書き込む)派

M.J.アドラー

『本を読む本』

本に書き入れをすることは、とりもなおさず、読者が著者と意見を異にするか同じくするかの表現なのである。これは、読者が著者に対して払う最高の敬意である。(p58)

梅棹忠夫

『知的生産の技術』

よんでいるうちに、ここはたいせつなところだとか、かきぬいておきたいなどとおもう個所にゆきあうことがすくなくない。そういうときには(中略)、その個所に、心おぼえの傍線をひくほうがよい。とりあえずこうして印をつけておいて、かきぬきもノートも、すべて一度よみおわってからあと、ということにする。(p107)

樺沢紫苑

本当に重要だと思えるところを3ヵ所見つけ、そこにしっかりとラインを引く。1冊の本から「3つの気づき」が得られれば、それは大切な「宝物」を獲得したのも同じ。(p119)

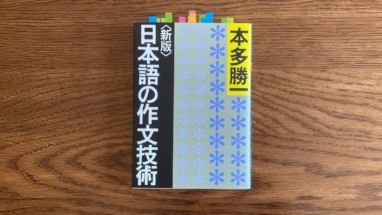

齋藤孝

三色ボールペンを使って、客観的に最重要なものは赤、まあ大事なものは青、主観的に大切だと感じたものには緑で、線を引いたり、丸で囲ったりする(p22)

本田直之

土井英司

『「伝説の社員」になれ! 成功する5%になる秘密とセオリー』

中谷彰宏

『中谷彰宏の情報塾』

井上ひさし

『本の運命』

付せんを貼る派

成毛眞

本は付箋を張りながら読み進めよう。私はメモを取ったりラインを引きながらの読書はしない。活字中毒の人間は一分一秒でも無駄にせず本を読みたいからである。(p179)

何もしない派

勝間和代

『効率が10倍アップする新・知的生産術―自分をグーグル化する方法』

本はどうしても、線を引いてしっかり読む、せっかく買った本はとっておく、といった伝統的な読み方を習ってきて、そこから離れられない人も多いと思います。

しかし、本をそのように丁寧に1行1行読んでいると、読むスピードが遅くなり、かえって全体がぼやけてしまいます。

また、線を引いてしまうと、文字を読んでしまうため、全体的なメッセージも伝わりにくいのです。逆に、線を引かないことで、あえて自分にフックを作って、自分の頭の中に格納していくクセをつけていきます。(p165)

柳川範之

マーカーを引くより、繰り返し読んだほうが身につく(p128)

子飼弾

まずふせんを貼らない。赤線を引いたり、書き込んだりもしません。

「付せんを貼る」に変えた理由と実感

これまで私は、齋藤孝さんの三色ボールペン情報整理術の実践で赤・青・緑の線を引いたり、梅棹忠夫さんが2Bの鉛筆で線をひくというので真似してみたり、いろいろと本に書き込んできました。

これを付箋を貼るように変えたきっかけは、成毛眞さんの『ズバ抜けて頭がいい人の「本棚」は何が違うのか』を読んだことです。

という言葉に、本をより多く読んでアウトプットを増やすためには付せんを貼るほうがいいのかも、と考えたからです。

付せんを貼る箇所については、成毛さんはこう書いています。

貼る箇所は、「驚いた新しい事実」と、「人に紹介するとしたらこのフレーズ」という箇所だ。この2カ所に貼ると、後から思い出したいときに困らない。書評を書くときにも大いに使える。そうやって読んでいくと、本を読み終えたとき、必要な場所に付箋と言うなの自分専用のしおりが挟まっていることになる。(p180)

そしてしばらく付せんを貼る方式を続けてみてから、過去に読んだ本を見返すと、赤や青のボールペンで線を引いたところを「うるさく」感じるようになってきました。

勝間和代さんが『効率が10倍アップする新・知的生産術』に書いている、「全体がぼやける」「全体的なメッセージが伝わりにくい」というのを、なるほどなぁと実感しているところです。

また柳川範之さんによると、よい本ほど初めて読んだときはどの部分も大事に見えてしまうので、仮に線を引くなら2回目か3回目に読むときがいいようです。

まとめると、「線を引く」から「付せんを貼る」に変えた実感は、

- 読書スピードがあがった

- 気楽にできる

- 後から参照しやすい

といったところです。

特に、線を引くときは本当にここが重要?と一瞬迷いますが、付せんは貼りなおせばいいので気楽にできるのがいいところです。

他に参考になる考えとしては、森信三先生が『人生としての読書論』に書いている、線を引く本と引かない本を分ける方法があります。

傍線をつけるということは、特殊な貴重本でないかぎり、むしろつけた方が、時間と精力の節約となるゆえよいと思うが、しかし三度以上繰り返して読むような大事な書物の場合には、傍線をつけることは、むしろ差し控えたほうがよいであろう。

以上、本を読むとき線を引くか付せんを貼るか何もしないか、という話題でした。