息子が生まれてから私の最大の関心事は、子育てです。

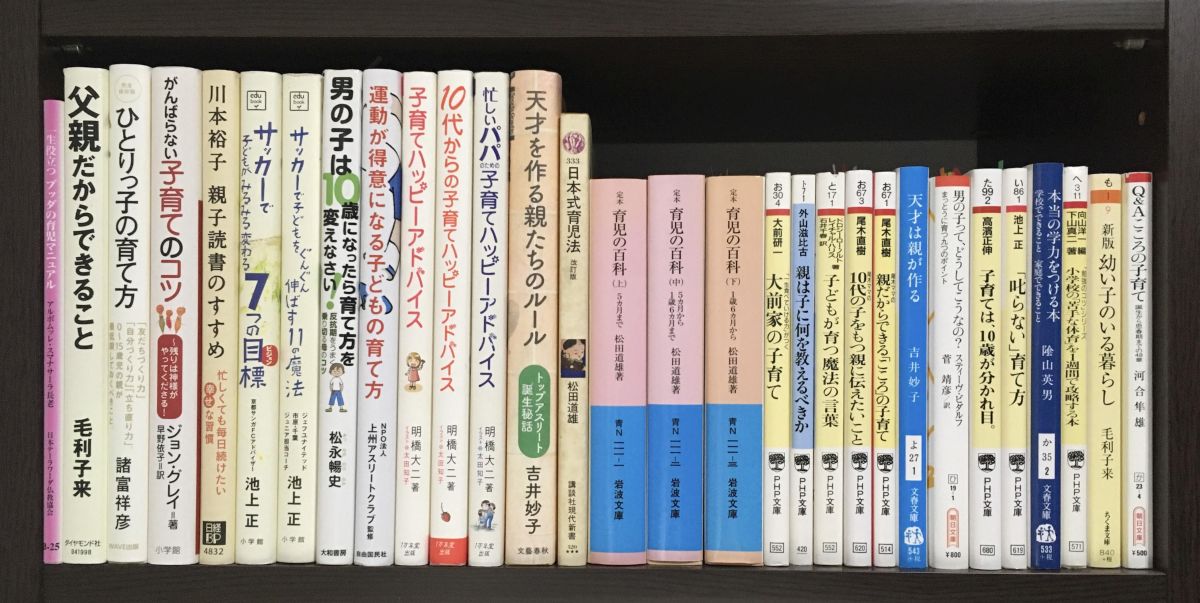

元来ノウハウ本やハウツー本が大好きなので、育児本もいろいろと漁ってきました。

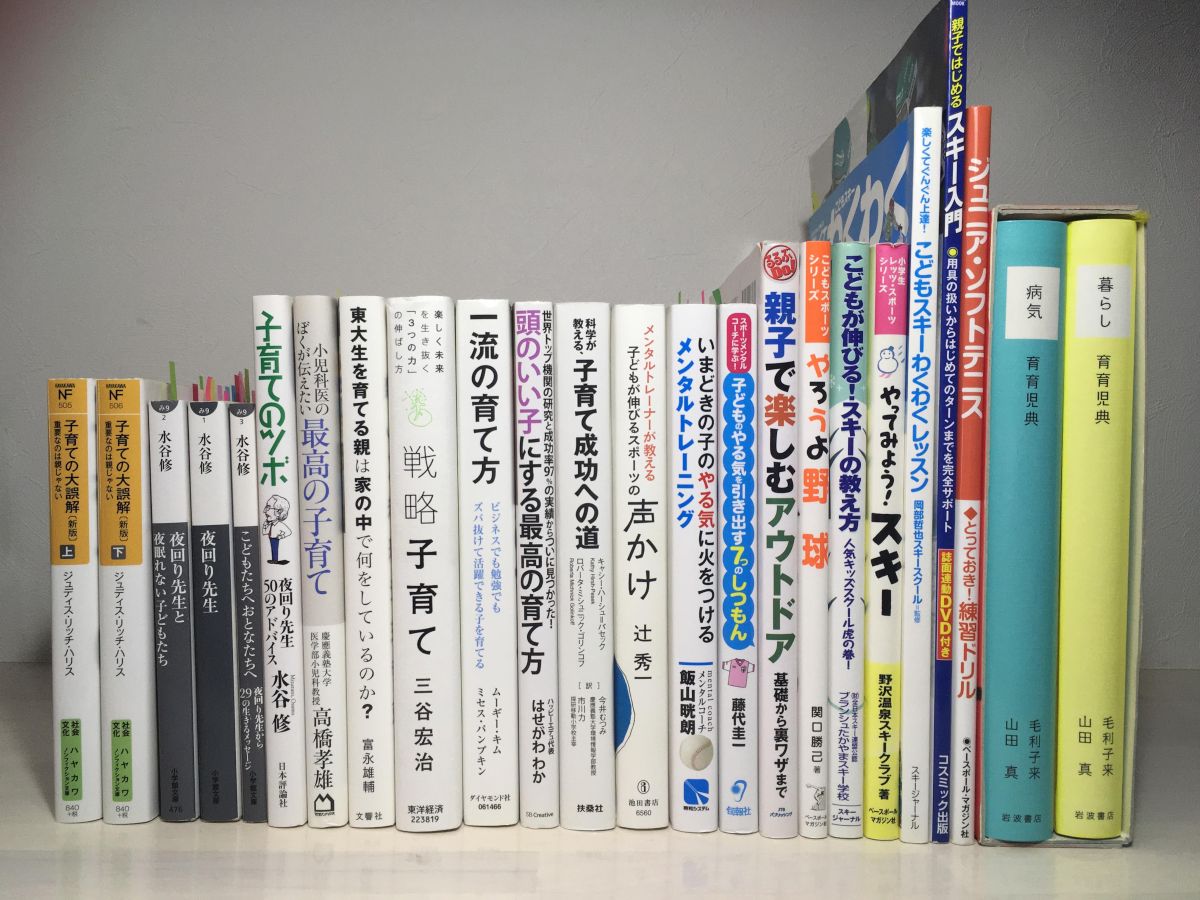

現在手元にある本はこんな感じです。

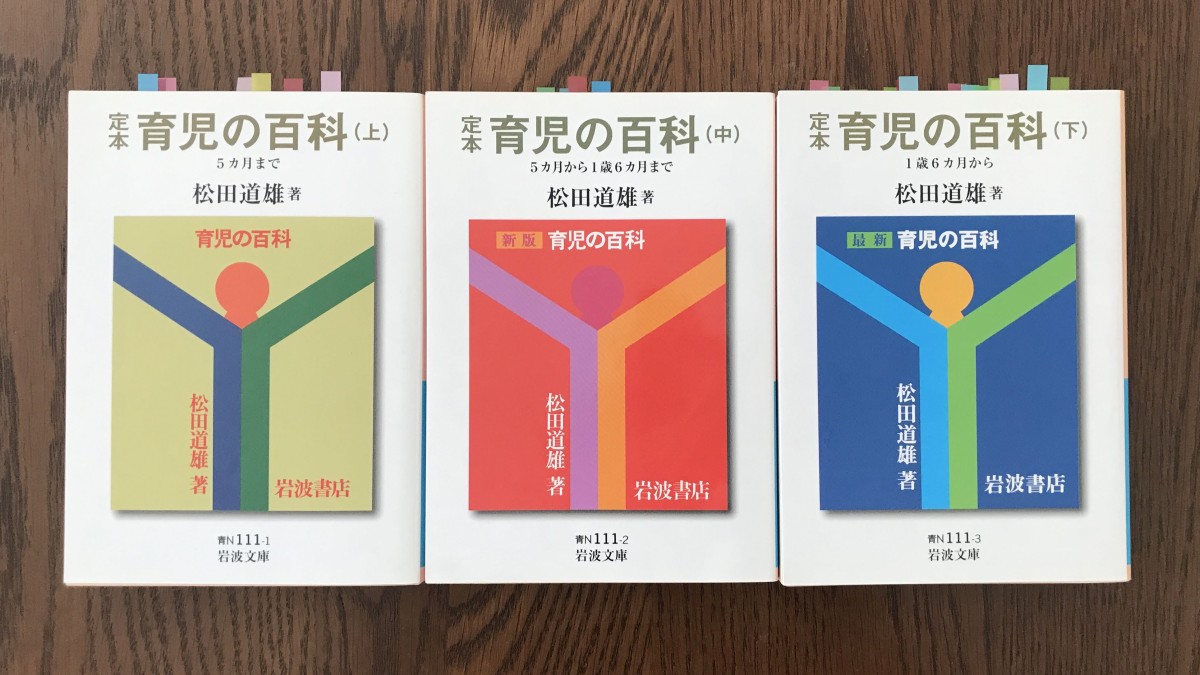

そんな私が、困ったときや悩んだとき、息子の調子が悪いときに一番助けられた本は、松田道雄先生の『定本育児の百科』(岩波文庫)です。

この本のプロフィールと、これまで特に学んだ内容を紹介します。

『定本 育児の百科』のプロフィール

この本の元になった『育児の百科』の発行はなんと1967年。

今から53年前です。

これほど長い年月読みつがれている育児本が、他にあるでしょうか。

その後は特に医学の新しい知見を反映し、1980年に新版、1987年に最新版、1999年に定本版が発行され、通算発行部数は160万部*1とのこと。

親子二代にわたる愛読者も多いそうです。

そして、「医師であり戦後の代表的思想家松田道雄の文字通りのライフワークである本書が、これからも読みつがれるべき育児書の古典としての生命を持ち続けるものと確信して」*2、先生の没後約20年を経て2007年に岩波文庫に収録されました。

著者の松田道雄先生は、「民家の家を借りて、薬剤師も看護師もおかず、母と妹に受付をしてもらっている」町医者でした(下巻p547)。

レントゲンや検査室を持たない町の医者のため、診断を誤らないために、子どもがどう育ってきたかや今の生活状況、父親の育児への参加(!)を母親にこと細かく聞き、その間に子どもを玩具で遊ばせて元気度をみながら診察してきました。

そうして知ったことを残らず伝えたいという気持ちがつのり、何でも書いてある字引きのような育児書を書くことにしたそうです。

字引きのような育児書という通り、章立てが月齢で分かれています。

「誕生まで」「1週まで」「半月まで」「1ヶ月まで」から、満1歳までは1ヶ月ごと、その後は「1歳6ヶ月まで」をはさみ、「2歳まで」から「6歳まで」と1年ごとに続き、最後は「学校へいく子ども」で終わります。

それぞれの章はさらに、「この週(月、年)の赤ちゃん(子ども)」「そだてかた」「環境」「かわったこと」に分かれています。

「2ヶ月まで」からは、保育園の先生向けに「集団保育」が加わります。

息子の泣き声の大きさに悩んだときに救われた

この本を買ったのは、息子が生まれて1ヶ月と少しのことです。

当時ともかく息子がよく泣いて、また泣き声があまりに巨大で、家族みんな困惑していました。

同居している義父母は女の子しか育てたことがなく、泣き声もかわいらしかったそうですので。

困っていたときに書店でふと手に取ると、ちゃんと「1ヶ月から2ヶ月まで」の章に「よく泣く赤ちゃん」と項目立てされているではありませんか。

読むと、先生うちの子を知っているのですか?というくらい、まさにドンピシャのことが書いてあります。

悩みから救われた先生のことばを紹介します。

おなじアパートの赤ちゃんがみんな、しずかにしていると、母親は自分の育児法がへたなのを、まわりの人が嘲笑しているのではないかと、いらいらする。そんなときに父親から「君は育児がへただ」などといわれると死にたくなってしまう。だが一生泣いている人はいない。きっとなおると楽観していい。(上 p335)

本当に、先生のいう通りです。

いつの間にか、ちょっとやそっとでは泣かなくなりました。

逆に予防接種などの注射では全く泣かずにへっちゃらで、まわりで大泣きしている子の親に自慢したくなるほどでした。

月齢にあわせたしかり方

赤ちゃんのころ息子が「おいた」をしたとき、どうしかっていいか迷いました。

『定本 育児の百科』では、しかっていいか(禁止)について、「11ヵ月まで」「1歳6ヵ月まで」「3歳まで」「4歳まで」「6歳まで」と5つもの月齢にあわせて、それぞれアドバイスをくれます。

10ヵ月から11ヵ月までのアドバイスはこちらです。

「赤ちゃんにとって、善悪の区別は、母親のよろこぶ顔とこわい顔である」

「行為には、母親のよろこぶ行為と、そうでない行為があることを、早くから印象づけたほうがいい」

1歳から1歳6ヵ月までではこの通り。

「誕生日をすぎた子どもを、母親がしかるのは、もっばら瞬間の静止を目的とすることにかぎるべきだ」

「子どもに、母親の期待する行為をさせたいと思うときは、しかるよりほめたほうがよい」です。

つい子どもに声を荒げたり、思わず頭をひっぱたいてしまったとき(4歳くらいに1度だけあり、その時の息子の顔は忘れられません)に、いつも見返していました。

その他にも、「黄疸」「抱きぐせをつけていいか」「少食」「反抗期」など、困ったり悩んだりしたときに必ず答えやヒントをくれました。

「君は年々200人の母親が子殺しをすることを知っているか」

松田先生の、「家庭のお父さんにである君に一言いっておきたい」言葉です(上 p108)。

こう続きます。

以前の大家族の時代には、古い世代がそばにいてくれた。いまは若い母親がひとりでせおわねばならぬ。父親が手伝わなかったら母親はせおいきれない。子殺しをした母親の多くが、育児に協力しない夫を持っていた。(上 p108)

すべての父親が必読の言葉だと思います。

第一印象は「時代錯誤」→今は松田先生が正しいと思います

実はこの本を、最初に書店で手にとって上巻の冒頭を読んだときは、私には不要な時代錯誤の本だと思ってすぐに閉じました。

こう書いてあるからです。

結婚したら母親になるべきだ。仕事への責任や経済的な理由で母親になることをのばしているにしても、30歳までに子どもができるようにしたほうがいい。30歳をすぎてからの子どもはダウン症になる率が高いだけではない。育児は重労働だから、20代の方が体力があっていい。(上 p38(

うちの奥様は36歳で初産です。

時代錯誤の本だなぁと感じました。

今になって振り返ると、この先生の言葉は生物学的には正解だと感じています。

40歳になって活発な3歳児の男の子を追いかけ回すのはしんどかった~。

また何より、もっと早く長男を産んでいれば、二人目も持てたかなと思っています。

また子どもを持つべきかどうかについて、松田先生の考えはこの通りです(上 p38-39)。

「育児に自信がないから子どもをつくらない」

←子どもを産まないうちから育児に自信のある人間など、あるものでない。

「人間ができていないから、赤ちゃんを育てる資格がない」

←子どもの側からすれば、あまり自信のある親は、よい親ではない。子どもと一緒に人生を探求し、一緒に育ってくれる親がいい。

「病気があるために母親になるのをためらっている」

←医学は日に日に進むから、以前のように完全に健康でないと母親になれないというものでもない。

「子どもと一緒に人生を探求し、一緒に育ってくれる親」でありたいものです。

なんじはなんじの道をすすめ!

その他に特に心に残ってるのは、「11ヶ月から満1歳まで」の「お誕生日ばんざい」のこの部分です。

1年をふりかえって、母親の心にもっともふかくきざみこまれたことは、この子にはこの子の個性があるということにちがいない。その個性を世界じゅうでいちばんよく知っているのは、自分をおいてほかにいないという自信も生まれたと思う。その自信をいちばん大切にしてほしい。(中 p430)

赤ちゃんとともに生きる母親が、その全生命をつねに新鮮に、つねに楽しく生きることが、赤ちゃんのまわりを常に明るくする。近所の奥さんは遺伝子のちがう子を育てているのだ。長い間かけて自分流に成功しているのを初対面の医者に何がわかる。

「なんじはなんじの道をすすめ。人びとをしていうにまかせよ。」(ダンテ)(中 p431)

※太字は私が付けました

そうなんです。

赤ちゃんのときから、子どもにはそれぞれ個性がありました。

その個性を一番知っているのは親のはずなのに、成長してくると私もつい他の子と比べてあせってしまうことがあるんです。

なんじはなんじの道をすすめ!

こんなことを書いてくれる育児本は、知る限りありません。

この本はずっととっておき、息子に子どもができたら、書き込みや付箋をつけたまま渡すつもりです。

3冊合計で1,684ページもありますが、下巻の巻末に全巻索引があって便利です。

読み応えがありますので、本好き、読書好きのパパママにぜひ手にとってほしいです。

以上、『定本 育児の百科』(岩波文庫)の紹介でした。

・元になった本です。