本のタイトルに惹かれて、思わず『月曜日、駅のホームで会社に行きたくなくなったとき読む本』を手にとりました。

40代になって、このタイトルのように思うことがよくあるからです。

30代までは、会社に行きたくないと思ったことはあまりなかったように思います(二日酔い以外ですが)。

20代ではむしろ、会社に行くのが好きでした。

仕事をすることで上司や取引先に認められたり、同世代の同僚たちと話したり飲みに行ったりすることに、楽しさを感じていました。

まさに、この本のタイトルのごとくです。

会社の最寄り駅で電車を降りても足が向かず、時間ギリギリまで途中でお茶をしたりすることも、正直あります。

理由としていろいろと頭に浮かぶことはありますが、長距離通勤の疲れのためか、他のためか、自分の中で整理ができていません。

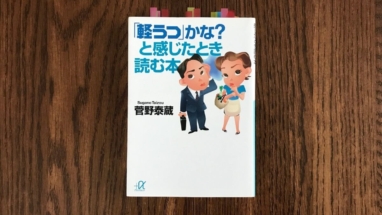

この本の著書の菅野泰蔵さんは、臨床心理士のカウンセラーです。

菅野さん自身のうつ体験と、数え切れないほどのうつの人とのカウンセリング経験から、本書を書いています。

本の冒頭に、「反対側の電車に乗ってしまいたい朝」という創作のストーリーがあります。

このストーリーの気分がよくわかるという人は、うつ病予備軍とのこと。

菅野さんは、

と言います(p33)。

この本には、転勤、昇進、転職、株で失敗、マイホーム購入、上司との折り合い、家族との関係など、生きる上で普通に起こりうる様々なことで、うつになってしまう例が多数出てきます。

そしてうつになる要因は、「もともとうつになりやすい資質をもっていること→内的要因」 に、「焦りや不安、落ちこみを誘発する出来事を経験すること。またはそういう状況下にあること。→外的要因” が加わること」と言います(p83)。

よって、うつ状態になったようなときは、

と考えてみることが有効だということです(p86)。

うつになりやすい資質としては、カウンセリングの経験から、「まじめ、几帳面、責任感が強い、協調性が高い」などをあげます。

この指摘は、どの本でもほぼ同じですね。

菅野さんは、このような日本人のメンタリティを、日本を世界一治安がよく、安心して暮らせる国にしたと言って、否定をしません。

むしろこのような人々がうつになる社会を危惧しています(p199,200)。

うつ体質にならない考え方や方法も、実践的なものが紹介されています。

特に心に刺さったのが、「ペットボトルに半分の水が入っている」ことに対する考え方です。

「もう半分しかない」も「まだ半分もある」もどちらも正しい。だから、そのどちらの見方もできるようになることが思考の柔軟性というものであり、ストレスに対する柔軟な対処法になる。これがうつから抜けだしたり、うつを防ぐに当たっての認知的なレベルでの課題といえる(p136)。

私はこういう時、「もう半分しかない」というネガティブ思考でなく、「まだ半分もある」というポジディブ思考を、「常にしなければいけない」と思っていました。

菅野さんは、「なんでもかんでもそう考えようというのは、明らかな間違いである」と断言します。

例えば、砂漠の真ん中に放り出されているとすれば、「もう半分しかない」と思って、大事に大事に水を飲むようにしなければならない、と。

これは私にとって、パラダイムシフトです。

この本の最後には、ストレス全般に対する処し方として、「うつ体質にならない12の方法」が紹介されています。

特に共感したものを3つ紹介します。

・調子がいいときも悪いときも早めに休む

脱水症状を起こしてから水を飲んでも回復しない。自覚症状が起こる前から給水する。

・あまり先のことを考えない

将来のことは何がどうなるかわからない。先を考えれば、人は不安になるに決まっている。せいぜい来週か1ヵ月先のことくらいが把握されていればいい。

・人生はマラソンだと心得る

自分のペースを見失うと完走がおぼつかなくなる。乱れたペースで走りつづけるよりちょっと休んだほうがいい。給水するときは給水しなければならない。

本の中にある通り、一人の診察が3分から長くて15分の医師と違い、一人に一回約1時間かけるカウンセラーならでの視点から、普通の人がどうしてうつになるか、理解が深まる本です。

タイトルに少しでも惹かれるところがある人に、心が楽になる助けになる一冊です。

>>>内容は同じでタイトルが変わり、手にしやすい文庫版にもなっています。