厚生労働省が体罰禁止の指針案をまとめたり、野田の女児虐待事件の裁判で父が「しつけのつもりが行き過ぎた」と主張したりと、しつけや体罰についてのニュースは途切れることがありません。

厚労省の指針の情報はこちらです。

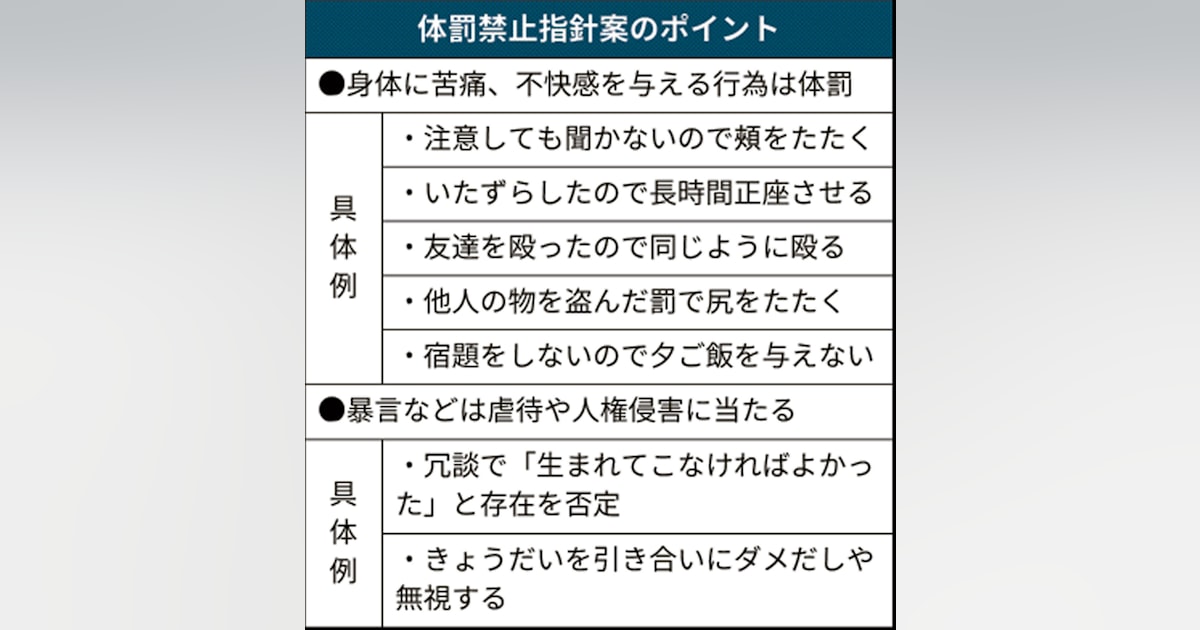

親の子供への体罰を禁止する改正児童虐待防止法が来春に施行されることを受け、厚生労働省は「どんなに軽い体罰も禁止」とする指針案をまとめた。体罰を「身体に苦痛、不快感を与える罰」と定義し、長時間の正座などを例示した。暴言なども子供の心を傷つける行為と位置づけ、体罰に代わるしつけの普及の必要性も強調。親以外も対象とするなど改正法より幅広く体罰を防止する。

野田の女児虐待死事件の情報はこちらです。

被告側は具体的暴行などの一部を否認し、「しつけのつもりが行き過ぎた」「日常的な虐待はしていない」などと反論していた。

こんなニュースに触れてふと、森田ゆりさんの著書『しつけと体罰』を読んだことを思い出しました。

森田さんの主張は、「体罰は百害あって一利なし」です。

体罰は百害あって一利なし

『しつけと体罰』 は、赤ちゃんだった息子がだんだん動けるようになり、でもまだ言葉はわからない時代に読んだ本です。

引き出しの中の物を全部ひっくり返されたり、ティッシュを箱から全部出されたりしたとき、叩いたりして叱っていいか、時には軽い体罰は必要か、と悩んでいたからです。

著者の森田ゆりさんは虐待やDVの専門家です。

野田の女児虐待事件の最初の舞台となった糸満市で近々研修予定だったり、目黒の女児虐待事件に関係する香川県で昨年末に研修の講師をされたそうです。

森田さんは長年の経験から、「体罰は百害あって一利なし」と断言します。

そして 『しつけと体罰』 の中で体罰の問題性を明らかにして、子どもを良い関係をつくる方法や体罰に代わるしつけの方法を具体的に提案しています。

体罰の記憶を思い出してみる

読み返してみると、「体罰の記憶を思い出してみる」という章に、時には体罰は必要かという私の疑問が大間違いだった!と気づく内容がありました。

ここでは大人の体罰の記憶を、次の4つに分けて説明します。

- 体罰を受けた記憶がないという人

- 子ども時代に体罰を受けたことが、自分にとってよかったと思っている人

- 体罰を受けたのは自分が悪かったからで、仕方がないと思う人

- 体罰を受けて、くやしくてたまらない気持ちでいっぱいだった人

私自身は、「ごく少ないけど、たまに親や教師から叩かれた記憶があり、自分にとってよかったのかもしれない思っている人」です。

また、小学校時代は先生が絶対の存在で、当時は今より体罰にうるさくなかったからかも、と感じています。

ここでハッと気づいた間違いは、実際に家庭や学校で何度も体罰を受けた経験のある人の気持ちを一切考えていなかった、ということです。

当時体罰を受けた子たちは、「4.」の「体罰を受けて、くやしくてたまらない気持ちでいっぱいだった」かもしれません。

こういう気持を全く考えず、安易に、時には体罰も必要ではないかと疑問を持っていたとは、何ということか。

体罰容認派の中核をなす人

また森田さんは上の「2.」の「子ども時代に体罰を受けたことが、自分にとってよかったと思っている人」を、「体罰容認派の中核をなす人」として、「もうちょっと踏み込んで、その経験をあらためて見直してほしい」と言います。

次の通りです。

体罰があったから効果があったのではなく、大人が子どもに向き合う真剣さが、効果を持ったのではないでしょうか。その真剣さは、たとえば「おい、釣りに行こう」と、子どもを釣りに誘い、そこで子どもと話をするという形でも、十分に伝わったのではないでしょうか。

森田さんのいう通り、「子ども時代に体罰を受けたことが、自分にとってよかったと思っている人」は、体罰がなくても大人の真剣さが伝わったのではないかと振り返れば、きっと他の手段が思い浮かぶのではないでしょうか。

そして「3.」の「体罰を受けたのは自分が悪かったからで、仕方がないと思う人」には、「いけないことをしたら、なぐられてあたりまえの人間は、ただひとりとしていません」と言い切ります。

体罰は不要で危険

こう考えてくると、「子ども時代に体罰を受けたことが、自分にとってよかったと思っている人」と「体罰を受けたのは自分が悪かったからで、仕方がないと思う人」の場合でも、体罰は不要で危険だと思い至ります。

そして私の小学校時代に先生が絶対の存在だったのは、体罰があったからではなく、先生の人柄や真剣さ、子どもを取り巻く環境の違いなど、様々な要因があっただろうことに気づきます。

『しつけと体罰』の最後には、親が体罰をしてしまいそうな場面へのアドバイスもあります。

子どもが物を盗んだとき、うそをついたとき、中学生になり急に反抗的になり不登校になった、中学生が親に暴力をふるう、など。

わが家の息子は4月から小6で、次は中学と、10代の思春期本番をこれから迎えます。

成長する息子との距離に迷いが出たり、問題が起こった時に、また読み返したいですね。

『定本 育児の百科』では

さて、私の子育てのバイブル『定本 育児の百科』も開いてみます。

体罰についてこうあります。

現実に私たちの住んでいる環境は、子どもに一切の危険をなくすほど整備ができない。子どもが、禁止している窓へのぼったり、父親の大事にしている本をやぶいたりすることが、たえない。親も凡夫や凡婦であるから、大事なものを傷つけられたりすると逆上して、体罰をくわえてしまうことはある。

親の本音ですね。

という葛藤を抱え、少しずつ親は成長していくのかな、と今は考えています。

以上、子育てや学校で体罰は必要かという疑問に、必要ないと思い至った、という話題でした。