良品計画前会長の松井忠三さんは、能率手帳の使用歴がなんと約30年です。

その松井さんが『無印良品のPDCA 一冊の手帳で常勝経営を仕組み化する!』という本で、手帳についての考え方や能率手帳の使い方を詳細に書いてくれています。

この本から学んだことを、以下に紹介します。

考え方・使い方

- 1992年からずっと能率手帳を使用

- 手帳の種類を毎年変えてしまうと、比較が簡単にできなくなる

- 手帳の3つの利点

「統一性」様々な情報が同じ体裁の手帳の決まった書式に収められている

「連続性」日々の情報が切れることなくつながっている

「記録性」過去と比較できる - 「書けることが限られている」から、重要な情報が凝縮する

- ノートのようにどんどん冊数を増やせると、どこに何を書いたかわからなくなる

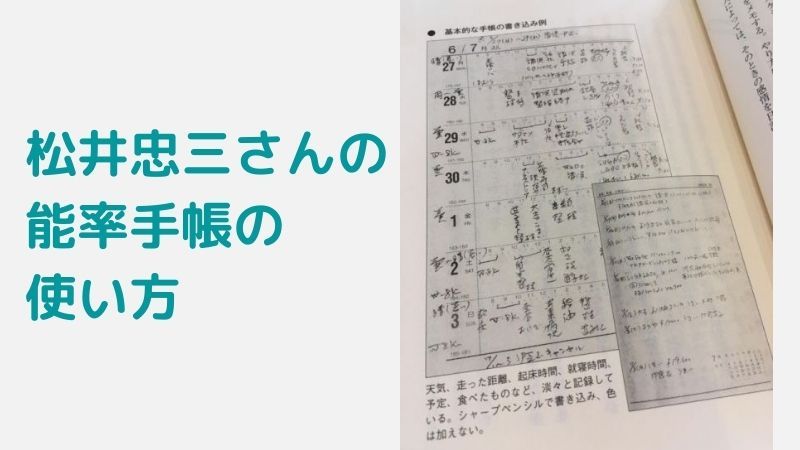

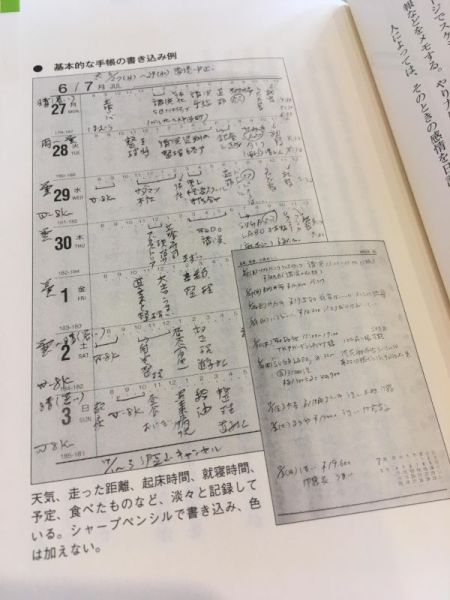

- 左ページでスケジュール管理、右ページで情報をメモ

- 黒のシャープペンシルで書き込む

- 色は加えない

- 事実のみ書き込む

- 感情のようなことは一切書かない

- 手帳は「思考の基地」

- 事実だけがスッキリ並んでいるから、そこをベースとして思考を繰り広げられる

- 紙面が足りない分はTo Doリスト用の付箋に書いて貼り付ける

- 付箋に書くことは記録として残しておく必要のないこと

- 後半のノートには気になったり印象に残った言葉などを書いておく

感想

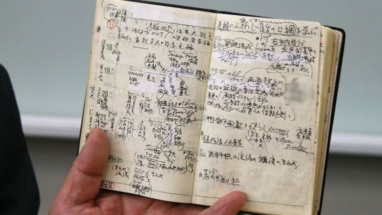

野口さんの場合は、「心の悲鳴」も書く、見られたら「恥ずかしい」ことを書く、消せないペンで書くと「強い心」が育つ、です。

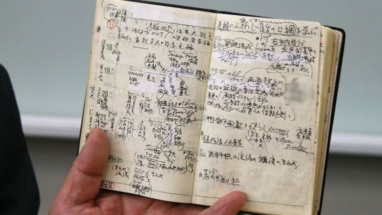

松井さんの手帳をよく見ると「うたた寝」まで書いてあります。

徹底して事実を記録しているのですね。

野口さんも、限られた手帳のスペースで「重点化力」を鍛える、書く→振り返る→書く→振り返る、と書いています。

また、松井さんが強調する毎年同じ手帳を使う「統一性」のメリットは、私も能率手帳を10年以上使ってきて、ひしひしと感じているところです。

ところでこの本で松井さんは、シャープペンシル、消しゴム、付箋は無印良品のものを使うと書いています。

手帳だけは他社のものを使うところが、強いこだわりですね。

社長や会長になっても、愛用の手帳だけは譲れないと!

このような手帳の使い方で、どうやって無印良品でPDCAを回していったかを、この本の中にわかりやすく書いています。

以上、『無印良品のPDCA』から、能率手帳の使い方を実例で学んだ情報でした。

あわせて読みたい

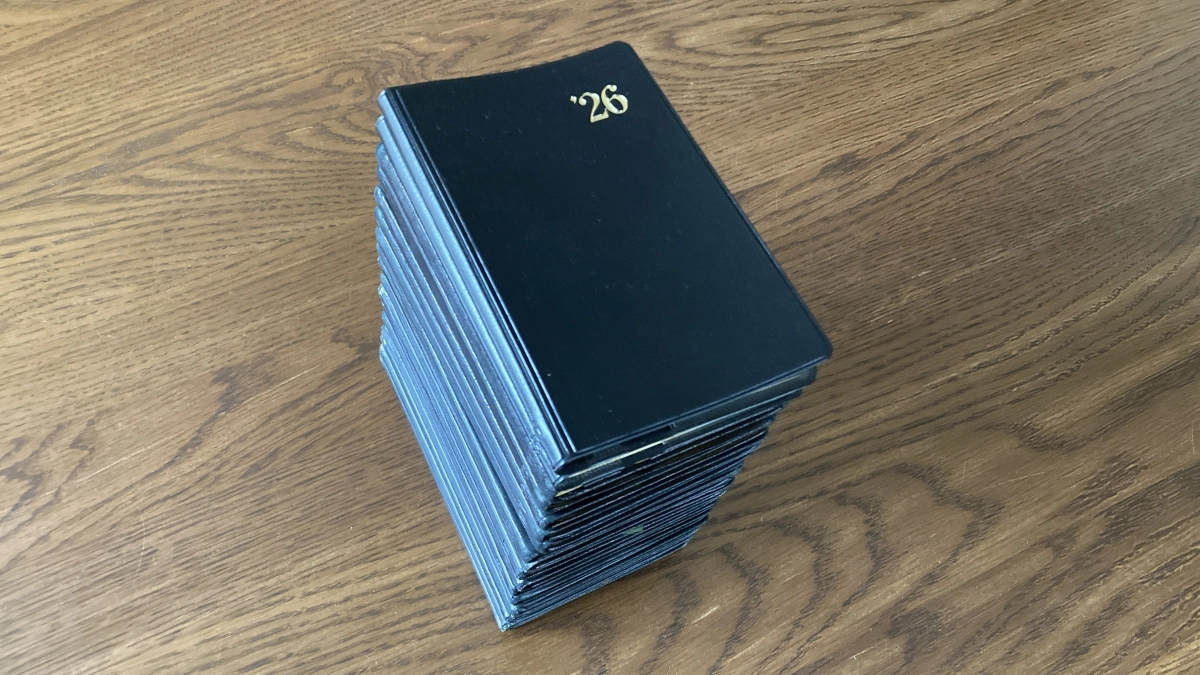

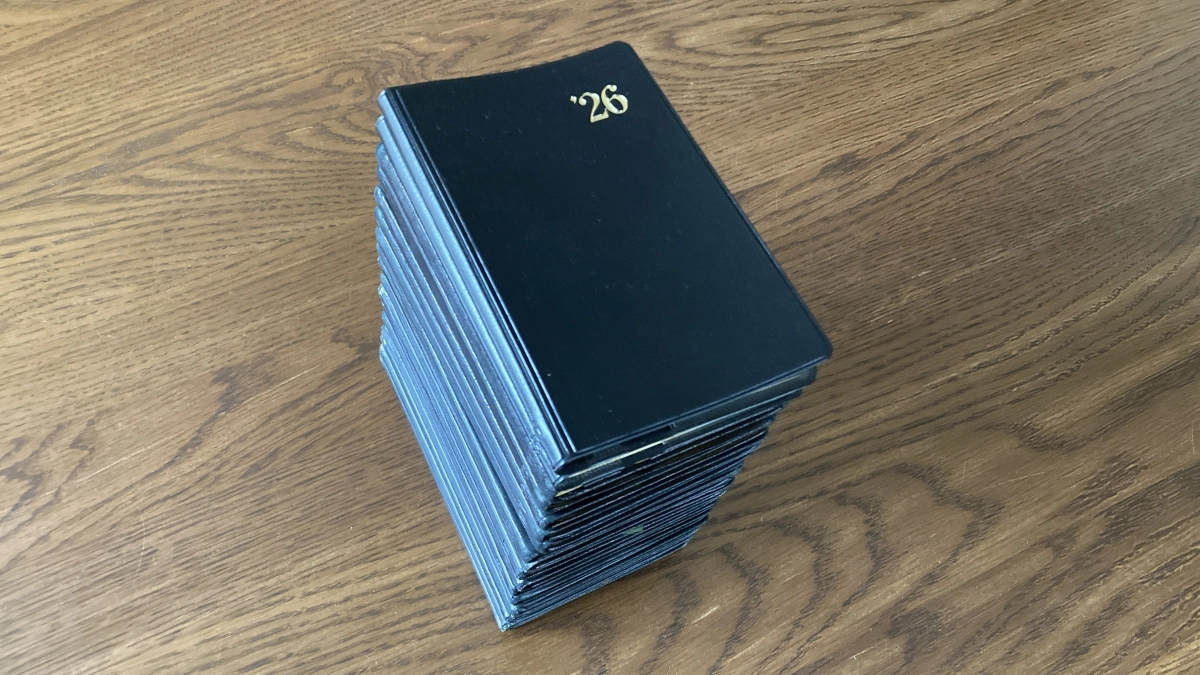

2026年も通常版の「NOLTY 能率手帳1」を使います!

2010年から15年間使った「能率手帳ゴールド」からいったん離れ、2025年は通常版(普及版)の「NOLTY 能率手帳1」を使って、約1年がたちました。 結果、通常版で十分に…

あわせて読みたい

『能率手帳の流儀』(元JMAM会長 野口晴巳) に学ぶ能率手帳の使い方

能率手帳の使い方を語るなら、元日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)会長の野口晴巳さんが書いた『能率手帳の流儀』はずせません。 手帳によって人生を豊かにし、…

あわせて読みたい

能率手帳を愛用する著名人3人の手帳の中身と使い方を紹介【画像付】

自分と同じ手帳を使っている人は、どんな使い方をしているんだろう? 「NOLTY 能率手帳ゴールド」を愛用して10年以上となった今でも、もっといい使い方はないかと気にな…

あわせて読みたい

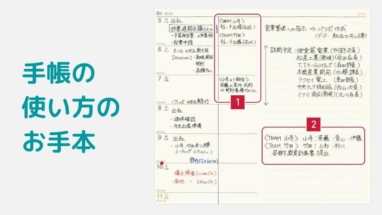

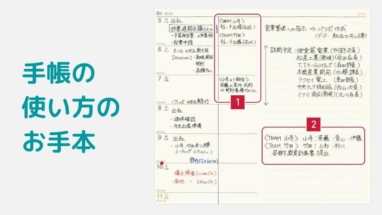

【2026年版】手帳の使い方のお手本をNOLTYと高橋書店のサイトに学ぶ

11月になり、来年の手帳に何を書いていこうか考えています。 すでに「NOLTY 能率手帳1」を購入していますが、初心に帰り、使い方を見直すのも意味あることかと思います…

あわせて読みたい

能率手帳の私の使い方(日記として・よかったこと・1年の記録など)

これまで私は、「能率手帳」で週間レフト、「7つの習慣プランナー」で週間バーチカル、「モチベーションシート マイクロ」で見開き1日と、さまざまなレイアウトタイプの…