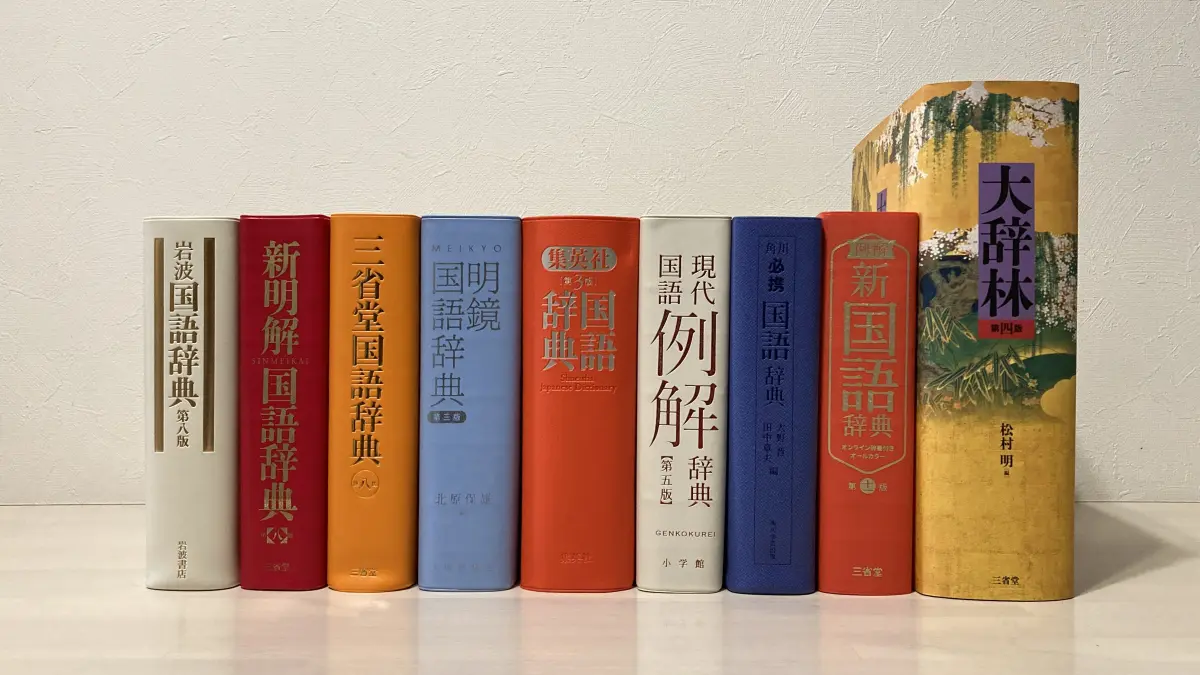

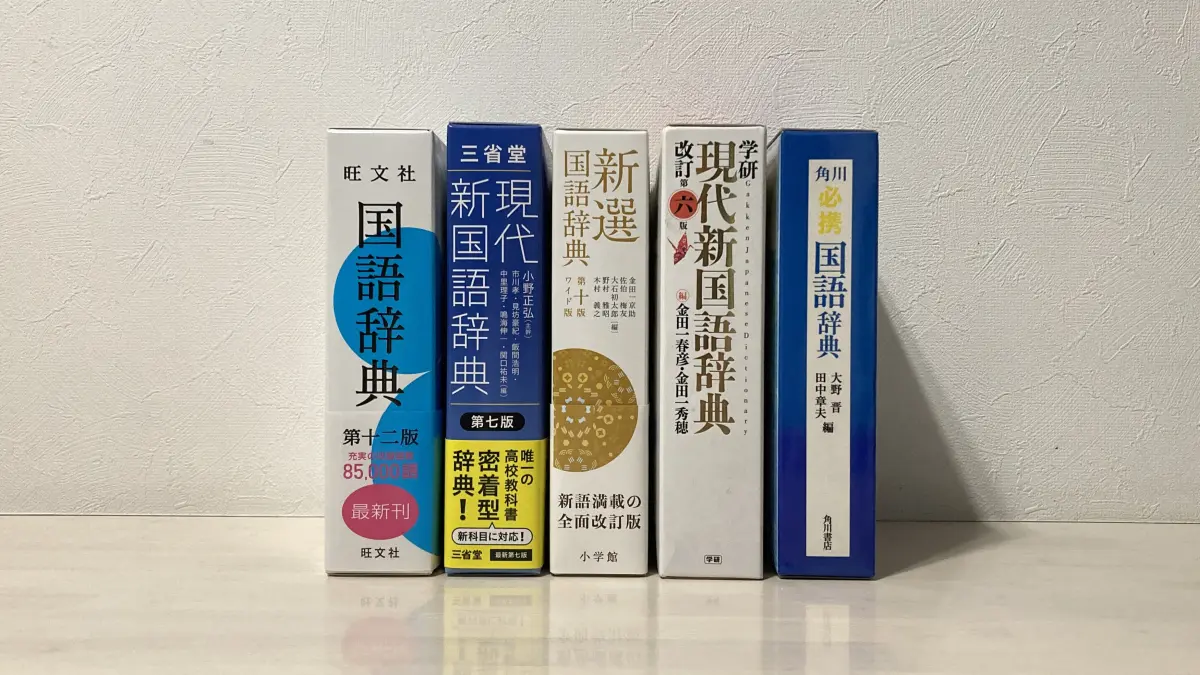

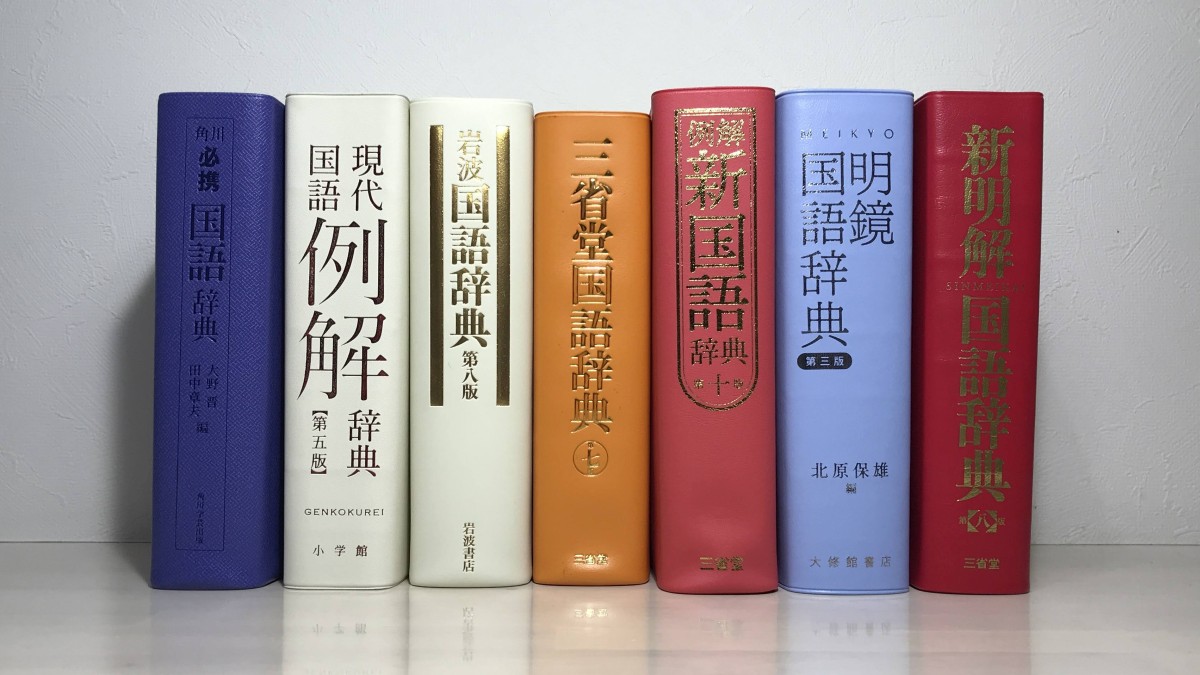

一口に「国語辞典」といっても、実はそれぞれに独特の個性があり、目的に応じて使い分けたり見比べたりすると楽しいものです。

多様な国語辞典の中で、私が引くことの多い国語辞典とその理由をまとめてみます。

角川必携国語辞典

2021年7月現在、もっとも引く機会の多いのは『角川必携国語辞典』です。

最大の目的は「つかいわけ」のコラムを読みたいからです。

ほかにも、国語・漢字・古語・百科語が高度に融合していることが魅力です。

「つかいわけ」の例。

「つかいわけ さそう・いざなう」

「さそう」は、そうしないかと相手をうまくその気にさせる。「映画にさそう」。「いざなう」は、相手に、いざ、いざ(さあ、さあ)とはたらきかけて自分側の世界に引き込む。「音楽の世界へいざなう」。

国語辞典の中で唯一の独特な解説です。

「漢字」の例。

「関係・関連・関与」

どの語にも「関」があるが、この字はもともと「門」のとびらを閉めるための「かんぬき」を意味していた。だから「関」の付くことばは、みな「門をとじる」「二つのもの(とびら)がしっかり関係をもつ」という意味をもっている。「関係」は…

「関」の漢字一字の意味から説明があります。

「古語」の例。

「こと【事】[古語]」

古くは、口に出すこと(=言)は、そのまま現実のこと(=事)と一致すると思われていた。そのため、「こと」という一語で「ことば」も「ことがら」もあらわした。

口に出すことと現実のことは一致する!引き寄せの法則か!?

「百科語」の例。

じゆう【自由】

人間として責任をもって考えたり味わったりする思想と精神の働き。他から何らかの条件をつけられることがないこと。社会的には、契約を結び、財産をもち、企業をおこし、集会や結社をもつことに何の条件もないこと。ただし、人間には絶対的な自由はない。

一般的な説明に続いて突然、「ただし、人間には絶対的な自由はない」と、哲学の百科事典にあるような解説が出てきます。

こんな魅力にあふれる『角川必携国語辞典』について、詳しくは以下の記事に書いています。

現代国語例解辞典

あることばをひらがなで書こうか漢字で書こうか迷うときに、『現代国語例解辞典』の独特の見出しの表記が頼りになります。

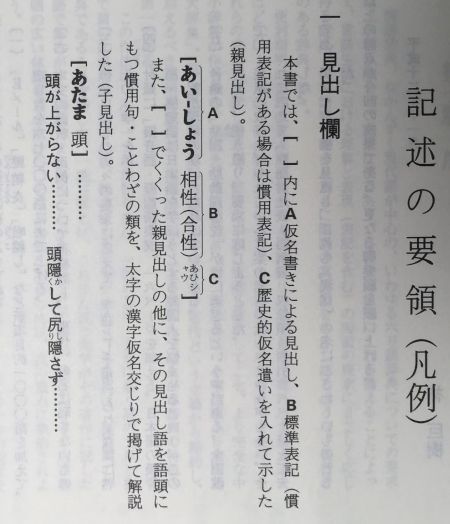

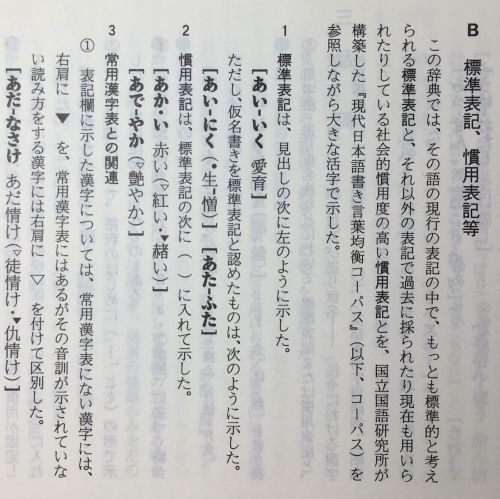

冒頭の「記述の要領」にこう説明があります。

例えば「あいいく」では、他の国語辞典ではたいてい見出しが「あいいく【愛育】」となっていますが、『現代国語例解辞典』では「【あいいく 愛育】」となっています。

これは、「あいいく」の標準的と考えられる表記が「愛育」であることを表しています。

【あいにく(生憎)】の標準表記は「あいにく」で社会的慣用度の高い表記が「生憎」であり、【あたふた】の標準表記は「あたふた」であることが、見出しを見るだけでわかります。

しかもその根拠が国立国語研究所のコーパスです。

最初はこの独特な見出しの書き方に戸惑いました。

しかしこの説明を読んで理解してから、実によく考えられていると感じます。

また用例の表記が、例えば「あいにく」では「あいにくなことに持ち合わせがなくて…」とあり、他の辞書の用例なら「―なことに」と書くようなダーシを使っていません。

この点も書き方の確認に便利です。

その他の特長に、類義語の使い分けを表にしていることがありますが、私は『角川必携国語辞典』や『三省堂現代新国語辞典』のように使い分けをことばで説明している方が好みなので、参考程度にしています。

岩波国語辞典

あることばの使い方が正しいかどうかの判断に、一番頼りにするのは『岩波国語辞典』です。

この理由の一つは、編集方針が一つ前の第七版の序文にある「この辞書が視野に収めるのは過去百年の(一時的流行ではない)言葉の群れである。それゆえごく最近の新語・俗用にはかなり保守的な態度となる」という点です。

もう一つは、岩波書店には国語辞典の権威となっている『広辞苑』があるため、一般の人からの声やクレームが一番届くという点です(サンキュータツオ『学校では教えてくれない! 国語辞典の遊び方』角川文庫 p73)。

そして現代語の国語辞典としての内容は、『広辞苑』より『岩波国語辞典」の方が充実しています(井上ひさし『本の枕草紙』文春文庫 p144)。

『岩波国語辞典』がよしとしていれば、まぁ使っていいんだろうと安心できます。

誤用をはっきり書いている『明鏡国語辞典』より、私は頼りにしています。

また▽(注記)にある、そのことばに関連する様々な付帯情報もよく参照しています。

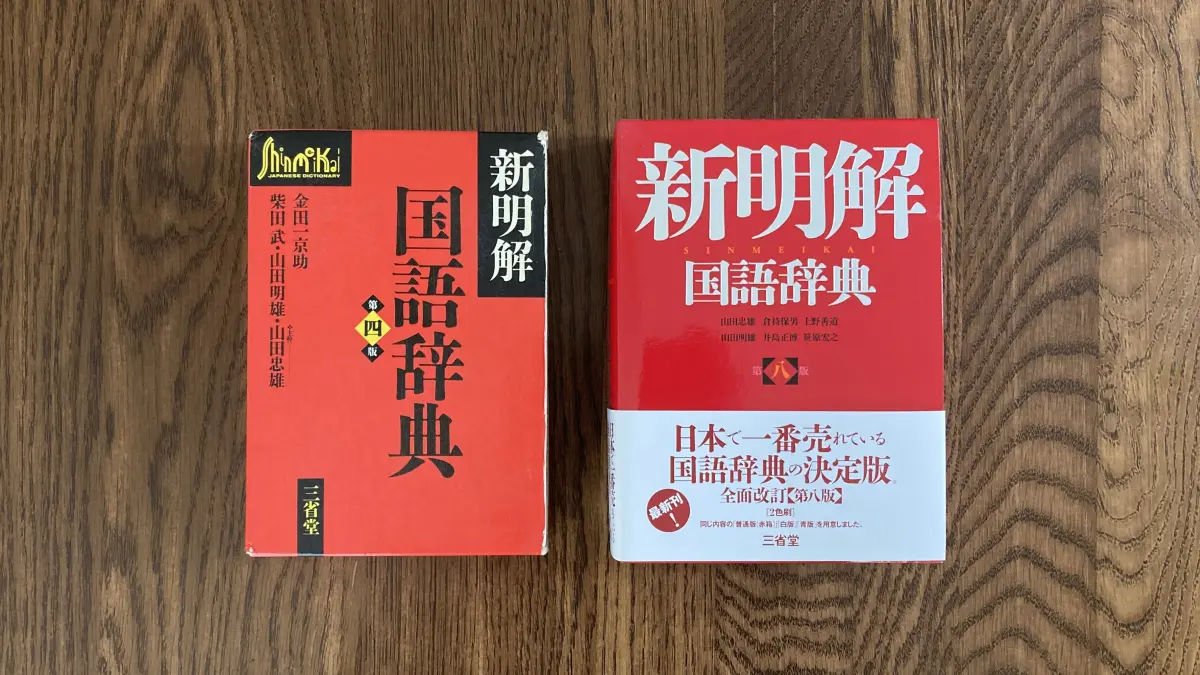

三省堂国語辞典

新語やカタカナ語、新しい用法を確認するときに『三省堂国語辞典』使います。

また、最新の第八版では「豆知識」「由来」「区別」といった「お役立ち情報」が大幅に加わり、読む楽しみが増えました。

大きさや作りは第七版の方が好みだったので、その点だけはちょっと残念です。

例解新国語辞典

自分の書く文章をよりわかりやすい言葉で表現したい時に、中学生向けの『例解新国語辞典』を参考にします。

また、「誤解されすいことば・あたらしい言い方」の説明が詳しいので、「敷居が高い」や「煮詰まる」など使いかたが気になることばをよく確認しています。

囲み記事に学ぶことも多いです。

特に、「人は、心の中にも道をつくる」という一文は、国語辞典の中で出会った中で1、2を争う名文です。

明鏡国語辞典

「誤用」の解説が詳しくて重宝するのが『明鏡国語辞典』です。

また、「品格」欄と、アプリ版のみにある「類語」の一覧が、言葉を探すのに役立ちます。

『明鏡国語辞典』の魅力について詳しくは、こちらの記事に書いています。

新明解国語辞典

実感あふれる語釈が魅力なのが『新明解国語辞典』です。

詳しくはこちらの記事に書いています。

以上、国語辞典の使い分けの一例として私がよく引いている7種の紹介でした。

みなさまの国語辞典選びの参考になると幸いです。